Para boa parte dos brasileiros, a floresta não passa de uma abstração

Um amigo me procurou tempos atrás porque queria usar suas férias para conhecer a Amazônia. Não as capitais, nem os hotéis engana-turistas, com seus macacos amestrados, pesca de piranhas e índios contratados para fazer dancinhas. Mas a floresta – e o povo da floresta. Expliquei a ele que não existe uma Amazônia, mas muitas, e que uma vida não basta para conhecê-las. Mas, se ele quisesse ter um contato real, precisaria sair do turismo previsível e se entregar à experiência. Meu amigo foi, então, para a reserva de Mamirauá, no estado do Amazonas, e, depois, comprou uma rede e embarcou num barco de linha pelo rio Solimões. A única parte previsível da viagem é que ele voltaria apaixonado – transformado e transtornado. E foi o que aconteceu. Meu amigo agora é um brasileiro com uma memória amazônica dentro dele, que o sobressalta a cada (má) notícia anunciada pelos jornais de São Paulo, onde vive.

A experiência do meu amigo me ajudou a compreender por que boa parte dos brasileiros pouco se importa com a Amazônia. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua ou numa festa de família, ela vai enfaticamente dizer que a Amazônia é nossa, é o pulmão do mundo, é importantíssima. Mas, na prática, vai testemunhando a devastação da floresta pelo noticiário enquanto toma um pingado ou uma cerveja. Porque a Amazônia, para a maioria, não passa de uma abstração.

Uma floresta meio mitológica e longe, muito longe – não digo distante como Marte, mas muito mais distante do que Miami, Cancun ou mesmo o deserto do Atacama ou a Patagônia, destino dos que se consideram um pouco mais aventureiros. Até porque a Amazônia real exige força de espírito, uma entrega ao incontrolável da vida. A relação me lembra da inauguração do Animal Kingdom (Reino Animal), parque temático da Disney, nos anos 90, em que as crianças presentes ficaram profundamente entediadas porque os leões de verdade não falavam com elas nem faziam show aeróbicos, mais preocupados eles mesmos em dormir de tédio naquela selva de mentira.

Em Mamirauá, meu amigo era o único brasileiro do grupo. Havia dois britânicos, dois australianos e um austríaco. Nenhum deles fazia o tipo Indiana Jones. Meu amigo é roteirista de TV, dois dos visitantes eram do mercado financeiro e mexiam com a Bolsa, uma mulher estava estudando mandarim porque seu banco a mandaria para a China no mês seguinte, outra era publicitária, e o austríaco era um aposentado que cuidava da mulher doente havia duas décadas e uma vez por ano tirava férias e saía pelo mundo. Todos eles conheciam o Brasil – não o país turístico, mas um bem mais interessante – melhor do que o meu amigo, o que o deixou primeiro chocado, depois envergonhado. Deram-lhe dúzias de dicas preciosas sobre lugares pouco badalados. E não, não estavam atrás da biodiversidade brasileira. Queriam apenas conhecer o Brasil profundo e voltar para a rotina de suas vidas em seus países de origem com experiências – e não apenas com fotografias.

Fico me perguntando: por que a discussão do novo Código Florestal não mobiliza multidões em vez dos mesmos de sempre? Ou por que o povo não protesta pela aprovação açodada da usina de Belo Monte, concedida pelo Ibama neste início de junho mesmo sem que o consórcio tenha cumprido todas as exigências, num processo claramente atropelado desde o início? Tão atropelado que já gerou no passado o pedido de demissão do responsável pelo licenciamento no Ibama, que saiu denunciando que não suportava mais a pressão.

Está em curso a aprovação de um Código Florestal que contraria o bom senso ao anistiar desmatadores, entre outras liberalidades, e que representa um retrocesso na política ambiental do país em um momento crucial para o Brasil. Isso dito não por mim – mas por gente que dedicou a vida a estudar o tema. E ninguém faz passeata nas capitais.

A bacia do Xingu, onde o governo quer construir a usina de Belo Monte, é a moradia de 28 etnias indígenas, 440 espécies de aves, 259 de mamíferos e 387 de peixes. A obra vai deslocar pelo menos 20 mil pessoas de suas casas e outras 100 mil poderão migrar para uma região conhecida pelos conflitos de terra. O lago ocupará uma área equivalente a um terço da cidade de São Paulo. Como afirma Marina Silva em artigo, a previsão é de que algo em torno de 210 milhões de metros cúbicos, só um pouco menos que o volume subtraído para a construção do Canal do Panamá, seja retirado para a escavação dos canais. Sem contar a duvidosa viabilidade econômica do megaprojeto tocado pelo consórcio Norte Energia, que já sofreu várias desistências. Nem se sabe direito quanto a obra vai custar, já que os cálculos mudam a todo momento. Seja você contra ou a favor ou mesmo sem opinião formada, há de concordar que uma obra desta proporção, que vai alterar todo o ecossistema de uma região vital para o país e para o planeta, não pode ser construída sem cuidados rigorosos e respostas claras.

E isso tudo se desenrola numa época em que a implantação de grandes obras como hidrelétricas na Amazônia são questionadas como solução para o problema da energia no país por gente respeitável. Mas, cada vez que alguém ousa ter uma opinião dissonante ou fazer perguntas perfeitamente lógicas, imediatamente é “acusado” de ambientalista radical. Quando não culpado pelo déficit energético do país, como se a única alternativa fosse destruir o meio ambiente em prol do desenvolvimento. É complicado mesmo conciliar a geração de energia com a preservação ambiental, mas não há escolha nesse momento histórico – e chegamos a esse impasse porque demoramos a acordar (se é que acordamos). É para encontrar soluções responsáveis que tanta gente estuda e tanto dinheiro público é gasto. Se fosse fácil, qualquer um faria.

Belo Monte, por exemplo, é anunciada há uns 20 anos. E sempre que foi anunciada colaborou para acirrar os conflitos de terra na região de Altamira, no Pará. Onde já vive uma parcela considerável dos abandonados da Transamazônica e dos projetos megalômanos de ocupação da floresta promovidos pela ditadura militar. No Avança Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, a retomada de Belo Monte estava prevista, e o mero anúncio triplicou a população da miserável Anapu, multiplicando os conflitos de terra na região. Não foi por obra do acaso que a missionária Dorothy Stang foi assassinada em Anapu. Mas a relação entre uma coisa e outra em geral é convenientemente esquecida.

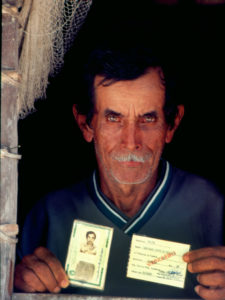

Parece que a maioria pouco se importa, de fato, com o destino da Amazônia. Exceto os que vêm lutando e morrendo por ela, como aconteceu com quatro brasileiros entre 24 e 28 de maio – José Cláudio Ribeiro da Silva, Maria do Espírito Santo da Silva, Adelino Ramos e Eremilton Pereira dos Santos. Agora, se alguém lançar um SPAM na internet dizendo que “gringos” e “ONGs” americanas estão invadindo a Amazônia, aí o povo grita. Multiplicam-se os discursos ufanistas. Porque, afinal, a “Amazônia é nossa”. Pelo jeito, tão nossa que podemos acabar com ela. Gritar é fácil, pensar e se comprometer dá mais trabalho.

Tive o privilégio, por ser repórter e me interessar pela região, de conhecer várias Amazônias. Tenho uma vida simples e todo o dinheiro que me sobra, quando sobra, uso para conhecer o mundo da forma mais barata possível – e conheço menos do que gostaria, mas mais do que a maioria. Posso afirmar, sem hesitação, que o lugar mais belo que conheci em toda a minha vida, até hoje, foi a Amazônia – a parte ainda salva dela. Acho que, em algum momento do ensino médio ou fundamental, todos os estudantes deveriam conhecer uma parte da floresta, para se apropriar dela no coração, desde cedo, como o meu amigo que partiu de férias para Mamirauá e navegou pelo Solimões ao sabor das histórias do povo da floresta. Aí, sim, poderíamos dizer que a Amazônia é nossa.

Por enquanto, o descaso real com que acompanhamos o noticiário mostra que a Amazônia é apenas uma posse no imaginário da população. Mas não há uma apropriação real, concreta, que se traduza em preocupação e em cuidado com aquilo que se ama. Porque a floresta é apenas uma abstração para boa parte dos brasileiros.

Não, não são os gringos que estão dilapidando a Amazônia. Se a culpa fosse deles, seria bem mais fácil. Somos nós mesmos. E estamos à beira de sermos coniventes com mais dois golpes de morte – o novo Código Florestal e a aprovação descuidada da usina de Belo Monte.

(Publicado na Revista Época em 06/06/2011)