Meu pai tinha morrido há alguns dias quando uma chuva caiu de repente sobre Ijuí. Foram só alguns minutos em que o céu se convulsionou, escureceu e desabou. A tempestade tornou-se um daqueles raros momentos em que o mundo de fora está igual ao mundo de dentro. Eu era obrigada a fazer uma das inúmeras burocracias as quais somos submetidos quando perdemos alguém. Então peguei o guarda-chuva que estava na porta do carro do meu pai, um Santana prata 2000 que ele havia comprado do meu irmão mais velho. Era um guarda-chuva preto, igual a todos os guarda-chuvas pretos, que são pequenos e ficam grandes depois. E lá estava, um papel impresso com o nome dele: Argemiro Jacob Brum. Seguido pelo endereço e pelo telefone. Todas essas informações cuidadosamente plastificadas e coladas no cabo do guarda-chuva.

O temporal estancou e o sol aqueceu o mundo de fora. No de dentro, por muito tempo ainda será gelo. E eu ainda estava ali, olhando para o guarda-chuva do meu pai. Eu tinha redescoberto o que sempre soube. E o que ele tentou me ensinar. Meu pai acreditava na humanidade. No melhor das pessoas. Só isso poderia explicar essa confiança desmedida que o fez acreditar que alguém encontraria seu guarda-chuva perdido em um canto da cidade e o devolveria.

Eu poderia contar sobre o quanto meu pai acreditava nas pessoas – e o quanto fez por elas – de maneiras bem mais grandiosas. Ele afinal foi um dos fundadores do que hoje é a Universidade de Ijuí (Unijuí) e sonhou que essa universidade fosse toda ela voltada para a comunidade, dando a cada um a possibilidade de ampliar seu mundo e qualificar seu desejo. E, por fim, determinar seu destino. A universidade como um mundo para o mundo, criando e sendo criada ao mesmo tempo, gestando gente capaz de parir possíveis. Mas meu pai acreditava na força reveladora dos pequenos gestos, e me ensinou a acreditar também. E, assim, o guarda-chuva dele me protegeu na tempestade de dentro, aquela causada pela sua morte.

Quando minha família me pediu um obituário, tive de imediato uma queimação no estômago. Antes de meu pai cessar de respirar, eu me despedi dele. No final da tarde de 4 de agosto, logo depois de assistir ao jogo Brasil X África do Sul, ele teve o primeiro AVC. No hospital teve o segundo, e entrou em coma. Morreria menos de 24 horas depois. Assim, quando me despedi dele, talvez ele já não me ouvisse. Mas eu me despedi, e agradeci a ele por ter me dado a palavra. Meu pai me deu a palavra de tantas formas diferentes. E quando ele morreu senti que as palavras silenciaram em mim. Se as palavras sempre haviam sido insuficientes para dar conta da vida, como dariam conta daquela morte?

Meu pai não me ensinou a fazer obituários. Ao contrário. Ele inspirou em mim o desejo de fazer viviários ferozes. Escrevo para me manter viva – e para manter vivo o que pertence ao outro. Em geral aos tantos matáveis deste mundo. Como jornalista nunca fiz o obituário de ninguém. Que o primeiro seja o do meu pai é um desafio no qual fracasso. Nenhuma palavra daria conta de uma vida, nem a enciclopédia britânica inteira daria conta dos sentidos de alguém. Nem mesmo todos os Tera bytes do Google dariam conta de contar um pai. Assim, eu venho aqui contar do guarda-chuva. E de algumas outras delicadezas.

Luzia é uma delas. Ela foi a primeira professora do meu pai. E aprendi sobre ela porque todo ano meu pai levava uma flor ao seu túmulo. E me contava a história dessa mulher, nascida do amor entre uma escrava e o filho de um estancieiro. Da mãe não restou nome, o pai era Sabino Andrade Neves, sobrenome que encima ruas. A mãe morreu, o pai, deserdado pela ousadia de tal paixão, num tempo em que o corpo das negras era para o estupro, jamais para o amor, tornou-se professor nos interiores poeirentos do Rio Grande. E fez sua filha também professora. E assim essa mulher de pele escura, com esse nome tão profético, arrancou da cegueira das letras gerações de descendentes de italianos do Barreiro, o povoado rural de Ijuí onde meu pai nasceu. Ao colocar a flor no seu túmulo, meu pai lembrava com o gesto que aquela mulher havia nos dado a luz sem crase.

Hoje sou eu que levo flores ao túmulo de Luzia. E um dia será minha filha que levará flores ao túmulo de Luzia. Já não há o nome dela na lápide, tomada por parentes de morte mais recente. Mas nós jamais esqueceremos dela, porque o pai nos ensinou a agradecer. Ele foi enterrado alguns metros mais ao fundo do cemitério rural, cemitério de lomba, como todo cemitério que se dá o respeito, e eu gosto de fantasiar que numa hora dessas os dois riem juntos, lembrando do primeiro dia de aula do meu pai. Chamado no mundo da casa, onde havia vivido até então, apenas pelo apelido, meu pai não sabia que seu nome era Argemiro. Luzia teve que chamá-lo várias vezes e, por fim, informar ao guri de pés que não conheciam sapatos quem era ele. Luzia também devolveu o nome ao meu pai.

que levo flores ao túmulo de Luzia. E um dia será minha filha que levará flores ao túmulo de Luzia. Já não há o nome dela na lápide, tomada por parentes de morte mais recente. Mas nós jamais esqueceremos dela, porque o pai nos ensinou a agradecer. Ele foi enterrado alguns metros mais ao fundo do cemitério rural, cemitério de lomba, como todo cemitério que se dá o respeito, e eu gosto de fantasiar que numa hora dessas os dois riem juntos, lembrando do primeiro dia de aula do meu pai. Chamado no mundo da casa, onde havia vivido até então, apenas pelo apelido, meu pai não sabia que seu nome era Argemiro. Luzia teve que chamá-lo várias vezes e, por fim, informar ao guri de pés que não conheciam sapatos quem era ele. Luzia também devolveu o nome ao meu pai.

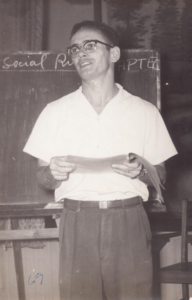

Penso que com tal estreia na esfera pública meu pai só poderia se tornar professor. Não poderia existir nada mais potente, era como ter a chave que abria a porta do mundo que era uma criança, um adolescente, uma pessoa. E ele foi essa chave para muitos. Para todos que tinham portas, pelo menos, e algumas janelas. Cresci assistindo ao meu pai debruçado sobre redações e trabalhos de seus alunos. Português, história, geografia, problemas brasileiros… Nós partíamos para a cama, ele estava lá. Nós acordávamos, ele estava lá. Sei bem que me tornei escritora porque queria que ele me lesse com tanta atenção como a que dedicava àquelas folhas de papel com caligrafias variadas, cujos autores eu, doida de ciúmes, amaldiçoava.

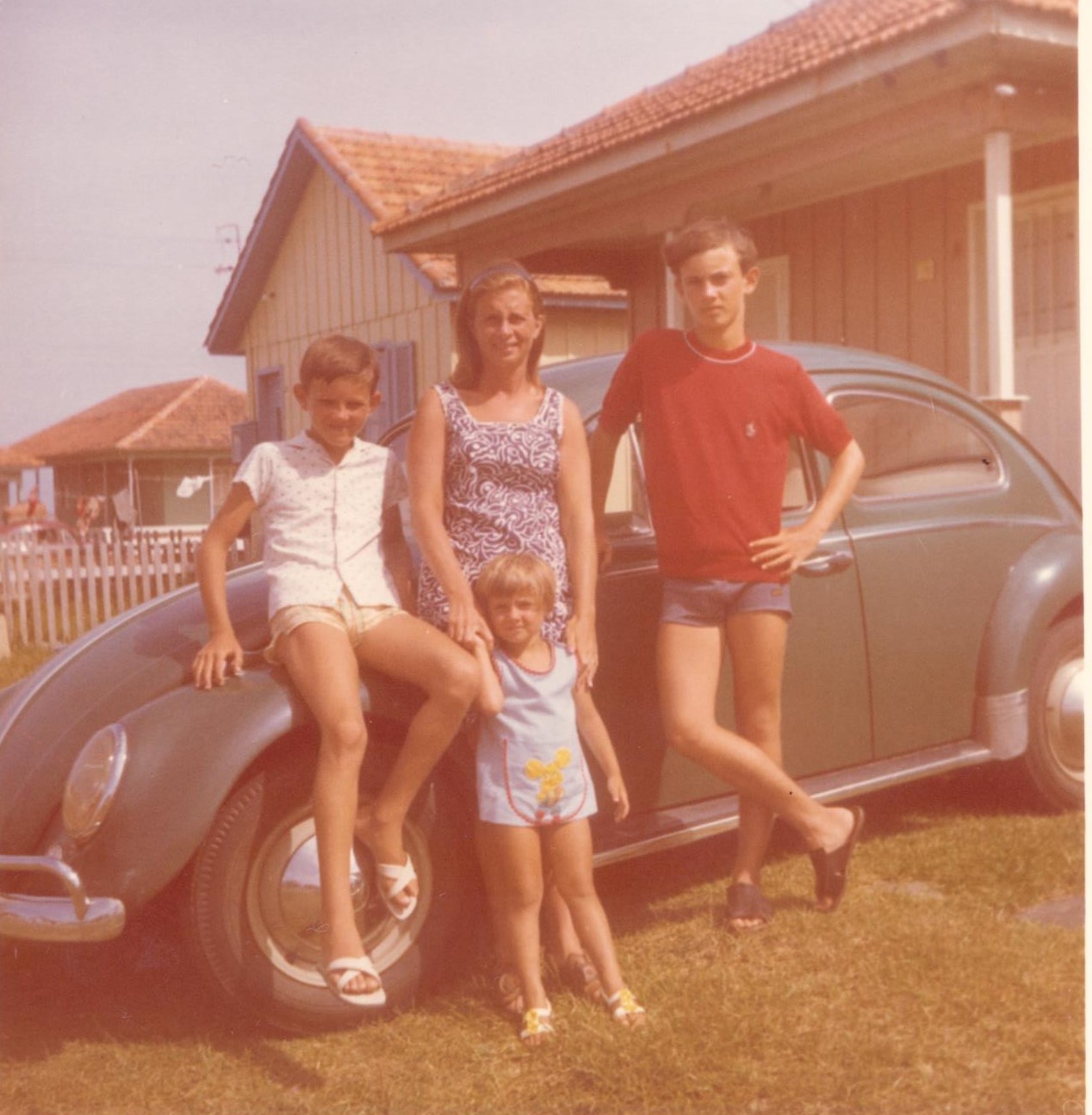

Meu pai era um humanista. Ainda que para mim o guarda-chuva com nome e endereço seja a prova maior, preciso contar que ele parecia saber tudo. E, por isso, temíamos lhe fazer perguntas. Não porque ele não estivesse aberto para nossos desajeitados questionamentos. O pai não podia ver um ponto de interrogação que já se escancarava para ele. O fato é que qualquer coisa que a gente perguntasse a resposta começava no mínimo pelos gregos. E a gente sempre tinha muita pressa. Mas ele contava tão bem, a gente entendia tão pra sempre, que ficávamos ali, de olhos arregalados, às vezes por horas. Em casa, mas também diante de todos os lugares históricos aos quais ele nos levava no seu primeiro carro, um fusca verde-milico. Antes de descer, eu e meus dois irmãos – Argemiro Luís e José Antônio – tínhamos aula. A melhor aula. Descíamos preparados para ver mais do que paredes velhas e árvores anciãs. E a gente via.

Era por horas que ele também escutava a história contada por outros. E ele sempre andava atrás dos detalhes esquecidos, das pessoas invisíveis, das coisas pequenas. Como ele tinha olhos de janela, desde menina tenho certeza de que os ouvidos dele ficavam nos olhos. As orelhas do pai, acreditava eu, eram para o uso exclusivo de cotonetes.

Depois de escutar, de pesquisar, de pensar e de pensar e de pensar, o pai escrevia livros, mais de uma dezena deles. Ao mais conhecido, hoje na 30ª edição, ele dedicou largas porções da sua vida. O Desenvolvimento Econômico Brasileiro (Vozes) é o olhar de um humanista que queria que todos pudessem entender o Brasil para poder criar o Brasil. Não apenas os iniciados, mas aqueles que viviam a vida brasileira. E, principalmente, os estudantes. Porque o pai foi – e é – muitas coisas, mas mais do que todas ele é professor. (Eu tinha escrito professor com “P”, mas lembrei de que ele não gostaria de ser convertido em maiúsculas, sempre perplexo com gente que se dava importâncias).

O pai escrevia com enorme generosidade porque escrevia para ensinar. E, assim como ele acreditava nos entregadores de guarda-chuvas perdidos, ele também acreditava que os estudantes eram buscadores de mundos. E isso apesar de todas as nossas ressalvas. A única vez que ele fingia ouvir e não ouvia era quando a gente tentava lhe dizer que a humanidade não era tudo isso. Ele sabia. Melhor que nós, inclusive. Mas ainda assim acreditava. Doava seus direitos autorais para a universidade, escrevia livros para gente que depois não lhe dava o crédito, jamais cobrou por palestras que passava dias preparando, entregava o seu tempo para quem aparecia na porta pedindo ajuda para escrever ou para compreender alguma coisa. Para o pai interessava a honestidade dele, a do outro… paciência.

E como ele era reto. Uma vez escrevi uma carta para o pai em que dizia que ele era mais reto do que a BR 290. Imprecisão jornalística. O pai era muito mais reto. De uma retidão inegociável. Uma vez, ainda na ditadura civil-militar, o comandante do quartel chamou o pai para uma conversa da qual não sabíamos se ele voltaria. Naquela época, o pai era presidente da FIDENE, que ainda não tinha virado universidade, mas era considerada um “antro de subversivos”. O pai disse, não porque era fácil, mas porque era o certo: “Assim como o senhor não permitiria que eu lhe dissesse como conduzir seu quartel, eu também não vou admitir que o senhor diga como eu devo dirigir a FIDENE. Cuide de seus soldados, de alunos e professores cuido eu”. Era o tempo do Médici, e não era qualquer um que tinha esse peito. Mas não era peito, era caráter.

Até o fim o pai viveu como na poesia de Fernando Pessoa, renascendo a cada momento para a eterna novidade do mundo. Era um novidadeiro não de fofocas, mas de descobertas. Por fora era todo silêncios e concentração, por dentro era movimento. Curiosava os horizontes todos, queria entender tudo, sempre pronto a ouvir uma história nova. Encomendava os livros bacanas que apareciam tão logo eram lançados, ia ao cinema como quem se lança a um espetáculo grandioso. O último filme que vimos juntos na tela grande foi “A garota dinamarquesa”. Eu temia um pouco, por conta do tema da transexualidade, mas só porque por um instante tinha esquecido quem era meu pai. Quando acabou ele só disse: “é um dos filmes mais bonitos que vi na minha vida”.

Até o fim o pai viveu como na poesia de Fernando Pessoa, renascendo a cada momento para a eterna novidade do mundo. Era um novidadeiro não de fofocas, mas de descobertas. Por fora era todo silêncios e concentração, por dentro era movimento. Curiosava os horizontes todos, queria entender tudo, sempre pronto a ouvir uma história nova. Encomendava os livros bacanas que apareciam tão logo eram lançados, ia ao cinema como quem se lança a um espetáculo grandioso. O último filme que vimos juntos na tela grande foi “A garota dinamarquesa”. Eu temia um pouco, por conta do tema da transexualidade, mas só porque por um instante tinha esquecido quem era meu pai. Quando acabou ele só disse: “é um dos filmes mais bonitos que vi na minha vida”.

Morreu aos 86 anos sem achar que era velho. A velhice estava sempre uma curva adiante, e como as únicas curvas que ele gostava eram as do Niemeyer… Quando fez 80 e lhe perguntaram num programa de rádio qual era o segredo do seu estado de espírito, o pai saiu-se com essa: “eu perdoo”. Explicou que perdoava tudo, até o dano que ainda nem tinham lhe causado.

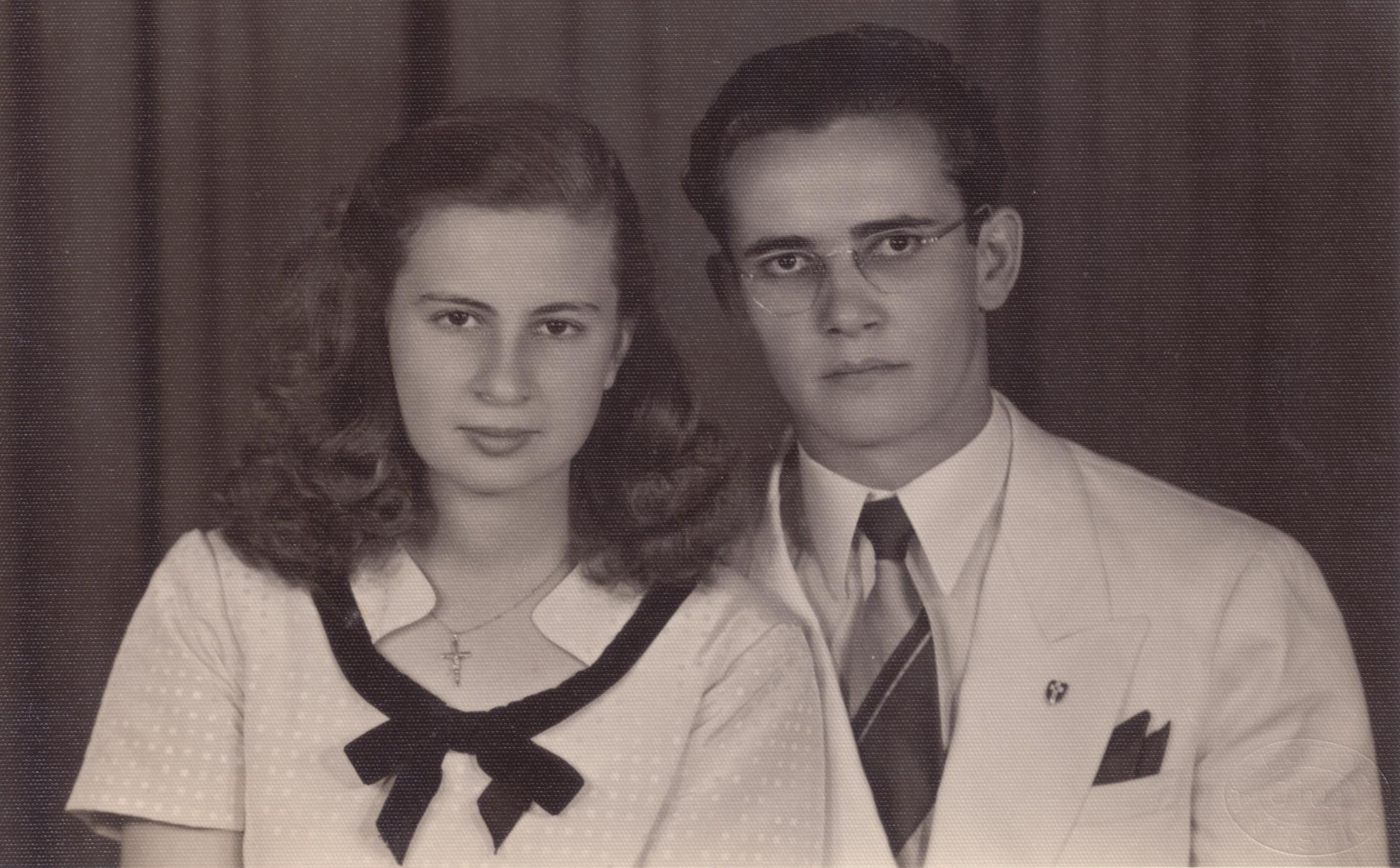

Seu outro segredo era público. O amor por Vanyr, minha mãe. Era mesmo o maior amor do mundo. Quando ela tinha 13 anos, viu o pai, todo circunspecto, numa romaria. E decidiu: “Este vai ser meu”. E como foi. Começaram a namorar quando ela tinha 15 anos, depois que ela mandou um “correio elegante” sutil como uma pedrada: “Se meu amor for correspondido, serei a mulher mais feliz do mundo”. E foi. Esta data é conhecida lá em casa como “o dia do tijolaço”.

Estavam há 65 anos juntos e ainda comemoravam todas as efemérides de seu romance. No aniversário “de conhecimento”, a mãe ganhava rosas. O banco de praça onde namoravam foi transferido para o museu. Enquanto existiu um certo poste, o visitavam periodicamente para rememorações. Andavam de mãos dadas e dormiam de conchinha, vencendo por amor as dores na coluna. Quando a mãe completou 80, no ano passado, o pai escreveu uma carta de amor que contrariava Fernando Pessoa: não era nada ridícula. Era só linda. Fazia o inventário de uma vida e terminava parodiando Camões: “E mais muitos outros anos viveríamos, de mãos dadas, unidos e entrelaçados, nesta humana lida, se não fora, para tão longo amor, tão curta a vida”.

E, sim, para tão longo amor a mais longa vida é curta. E foi.

Nos últimos anos eu desconfiava que o pai estava virando passarinho. E o céu em que ele mais voava era o do passado. Em vez de contar sobre um pedaço da história do Brasil, ou sobre os gregos, ele contava dos sabiás da sua infância. E dos galos que o acordavam quando era menino, sempre na mesma ordem, comandados pelo dono do terreiro. Era tão bonito o jeito que ele contava, que eu virava criança e pedia pra ele contar mais uma vez. E ele contava. É curioso o que a gente sente saudade. Sinto saudade dos galos. E sinto saudade do jeito como ele passava a geleia no pão. Como tudo o que ele fazia, a geleia tinha dedicação exclusiva. A camada ganhava a mesma espessura em toda a superfície do pão. E, acima desse bloco de perfeitas proporções, para o meu horror perpétuo, ele passava margarina.

O pai gostava também de ouvir o relógio de parede que havia pertencido à sua casa de infância. Parava para escutar as badaladas. E eu percebia que entre ele e o relógio tinha se firmado um pacto de simetrias. Há mais de um século este relógio marca a vidas dos Brum. Quando o encarregado se esquecia de dar corda e os ponteiros imobilizavam-se, ameaçando lançar a família para fora do tempo, meu avô buscava seu relógio de bolso, sempre parado. Tomado por solenidades, entregava-o a um dos filhos mais velhos. Este tio encilhava o cavalo e partia a galope para a cidade. Estaqueava na Praça da República, escoltada de um lado pela igreja evangélica, de outro pela católica. Como só a evangélica possuía um relógio na torre, meu tio dava as costas para sua fé, certo de que seria perdoado, e recuperava as horas. Voltava galopando, com o tempo enfiado nas calças.

Desde que meu pai morreu, o relógio parou. Acho que voltará a andar quando a gente entender como vai viver sem o pai. Por enquanto, ainda estamos todos fixados na tarde de 5 de agosto: o ponteiro das horas no número 5, o dos minutos no 20.

Todo dia, agora, há algo que eu quero perguntar pra ele. Uma crase, um episódio histórico, um causo da família. E o pai não está. Nos primeiros dias depois da morte dele, minha questão era como viver num mundo em que ele não está. Agora, penso que ele não está no mundo de fora, mas está no de dentro. Em mim, em nós. Mas, ainda assim, como é pouco.

Abro então o guarda-chuva e espero o pai me achar.