A escuridão era absoluta. Tive medo de ficar presa dentro de mim. Meu coração disparou. Achei que fosse morrer

Eliane Brum*

Para onde eu fui, só havia mapa para chegar ao ponto de partida. Ele me deixou numa estradinha de terra, no interior do município de Miguel Pereira, na região serrana do Rio de Janeiro. Na porteira, estava escrito: “Meditação Vipassana”. Como eu, outras 60 pessoas desembarcaram de diferentes geografias para o início de uma viagem capaz de mudar a vida de todos. Alguns eram americanos, havia latinos de diversos países, brasileiros, a maioria. Durante dez dias, eu não poderia falar com meus companheiros de jornada. Nem olhar para eles, muito menos tocá-los. Só chegaria ao final quem conseguisse esquecer que existiam outros viajantes. Quando a travessia terminou, cinco pessoas – três homens e duas mulheres – haviam ficado no meio do caminho.

Para ser aceito nessa excursão de dez dias, cada um de nós assinara um compromisso: não roubar, não matar nenhum ser vivo (incluindo baratas e pernilongos), não mentir, não fazer sexo (nem mesmo do tipo que se faz sozinho), não usar substâncias como álcool, drogas ou medicamentos.

Antes de iniciar a expedição, abandonamos tudo o que nos ligava ao mundo exterior. Em vez de levar a bagagem, tivemos de deixá-la. Meu legado consistiu no seguinte: o livro que comecei a ler na ponte aérea São Paulo–Rio de Janeiro (O Homem Comum, de Philip Roth), um bloco de anotações, duas canetas, uma agenda de telefones, celular, fotos da família, dinheiro, cheques e cartões de banco e de crédito, carteira de identidade.

E alguns objetos de superstição que eu, agnóstica desde os 11 anos, costumo carregar por precaução científica: meu louva-a-deus da sorte (de borracha), medalhinhas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora de Fátima, uma pedra do Deserto do Saara e um pequeno Golem (personagem da mitologia judaica).

Durante dez dias viajaríamos sempre para longe e para dentro, mas sem sair do lugar. Na janela, a mesma paisagem de folhinha de calendário: montanhas, árvores, vento e silêncio. Parecia que o mundo começava e acabava ali. Confinados em um espaço de cerca de 200 metros, os dias teriam três cenários: o refeitório, o alojamento e a sala de meditação. Homens e mulheres não se cruzariam em caminho algum. Nas fronteiras invisíveis entre os sexos, placas de madeira avisavam: “limite”.

Para mim, permanecer em silêncio por dez dias era a parte mais confortável do roteiro. Sou tímida. Olho muito mais do que falo. Sou ranzinza a ponto de achar que há excesso de ruídos no mundo, muita gente falando o tempo todo, dizendo quase nada, não escutando sequer a si mesma. O que me assustava era a imobilidade física que a viagem exigia. Eu sabia que teria de passar 12 horas por dia sentada, coluna ereta, cabeça firme sobre o pescoço. Em dez dias seriam 120 horas na mesma posição – o equivalente a um curso básico de inglês.

Meu recorde de meditação eram 15 minutos nas aulas de ioga. Não sou atleta, mas faço exercícios com regularidade há anos. Tinha acabado havia poucos meses um tratamento na coluna lombar e estava muito satisfeita por espirrar sem sofrer. Aos 41 anos, sem dores, sem bagagem e sem palavras, estava pronta para começar a me desligar de um mundo e entrar em outro.

E então o sino tocou. Eram 4 horas da madrugada do dia 1. Eu dividia um quarto pequeno, ocupado por uma cama e um beliche, com duas mulheres. Antes de o sol nascer, encontrava outras 28 companheiras no banheiro coletivo em silencioso mau humor. Um dia uma delas encarou o espelho, puxou o cabelo para cima e, com o olhar vidrado, disse em voz alta para si mesma: “Você está ficando doida”. Depois, no refeitório, ela olhou para a banana que comia e teve um ataque de riso.

“Viajaríamos sempre para longe e para dentro, mas sem sair do lugar. Um dia ela encarou o espelho, puxou o cabelo para cima e, com o olhar vidrado, disse: ‘Você está ficando doida’”

Às 4h30, estávamos sentadas no chão, sobre um fino tapete, cada uma em seu lugar determinado. O professor entrou na sala e sentou-se em posição de lótus sobre um tablado. Era magro, comprido e careca. Gastei um tempo considerável pensando com qual personagem de animação ele se parecia, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Ele espichou o braço e ligou um aparelho de CD. Ouvi, pela primeira vez, a voz do mestre de origem indiana S.N. Goenka falando num inglês carregado. Depois, suas instruções eram traduzidas para o português em outra gravação.

Na primeira instrução, Goenka mandou… respirar.

Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira.

Um minuto. Se o parágrafo anterior for repetido 660 vezes, é possível ter uma idéia aproximada do primeiro dia do curso de meditação vipássana. A estréia ocuparia 134 páginas de revista, uma edição de ÉPOCA inteira, preenchida apenas com a observação do “ar que entra, o ar que sai; assim como entra, assim como sai”.

A tarefa era apenas observar a respiração, de olhos fechados, sem interferir. Desde o primeiro dia, somos ensinados a observar “a realidade como ela é”. Minha grande descoberta nessa estréia foi perceber que o ar não entra sempre pelas duas narinas e sai pelas duas, mas às vezes entra pela direita e sai pela esquerda. Ou vice-versa.

Isso foi instigante nos primeiros cinco minutos. Nos outros 640, tive de vencer o tédio e a sonolência, nem sempre com êxito. A agenda era rígida e imutável: acordar às 4 horas; das 4h30 às 6h30, meditar; das 6h30 às 8 horas, tomar café-da-manhã; das 8 às 11 horas, meditar, com um intervalo de dez minutos; das 11 às 12 horas, almoçar; das 12 às 13 horas, inscrever-se, se quiser, para fazer perguntas privadas ao professor; das 13 às 17 horas, meditar, com dois intervalos de dez minutos; das 17 às 18 horas, lanchar; das 18 às 19 horas, meditar; das 19 horas às 20h15, escutar uma palestra na mesma posição de meditação; das 20h15 às 21 horas, meditar seguindo novas instruções; das 21 horas às 21h30, fazer perguntas públicas ao professor. Das 21h30 às 22 horas, preparar-se para dormir. Às 22 horas, a luz se apagava.

E tudo recomeçava às 4 horas da madrugada do dia seguinte, com o sino. E com o sino tudo terminava, 18 horas depois – dez horas e 45 minutos preenchidos com meditação, uma hora e 15 minutos de palestra e seis horas para comer, tomar banho e descansar. O sino marcava os horários de início e fim das meditações, início e fim dos intervalos e também as refeições. Era o som da vida no retiro.

Às 4 horas, eu me contorcia dentro do saco de dormir. Dava, literalmente, o primeiro de uma série de gritos silenciosos. Eu me sentia a pintura mais famosa do Edvard Munch. À noite, eu, uma insone crônica, dormia no minuto em que me deitava. Nunca tinha pensado que observar a respiração pudesse ser mais extenuante que um fechamento da revista. Ou uma rave. Mas era. Muitos pensam que meditação é um descanso, um relaxamento. Descobri que era uma s maratona da mente. Eu estava imóvel, mas dentro de mim parecia que eu corria descalça a São Silvestre.

Na última meditação da noite, recebíamos as novas instruções. Na noite 1, soube que no dia 2 observaria “o pequeno toque do ar ao entrar pelas narinas”. Sem interferir. Pode parecer incrível, mas eu ansiava por esse momento: passar da observação do ar que entra e o ar que sai para o toquezinho no nariz era um instante de grande dinamismo.

Descobri que não tinha nenhum controle sobre minha mente. Parece óbvio, mas achar que controlamos nossa vida é uma das grandes ilusões contemporâneas. E eu sempre a tive em alta conta. Manter a mente no exato momento presente é um desafio: em geral, estamos no passado (nostálgicos ou lamentosos) ou no futuro (antecipando catástrofes ou adiando possibilidades). Aqui, agora, pouco estamos.

Desde o início, Goenka, o mestre da vipássana, pedia que cada aluno desse “uma chance justa à prática”. Sua proposta era semelhante ao método científico. Não acredite, duvide. Teste. Mas faça isso com rigor para que os resultados sejam confiáveis. Pareceu-me uma proposta honesta. Era uma apuração pouco ortodoxa, mas dediquei-me a ela com o mesmo rigor de uma reportagem sobre grilagem de terras na Amazônia ou crimes na internet – dois temas mais familiares a minha vida de repórter.

No segundo dia, isso significava obrigar minha mente a voltar para o toque do ar entrando pelo nariz a cada uma das centenas de vezes em que ela decidiu pegar uma rota alternativa sem me consultar. A concentração transformou meu mundo numa espécie de filme de Zhang Yimou, o cineasta chinês que filma como um pintor impressionista. Em suas imagens cada folha tem nuances, textura, é parte de um conjunto harmonioso. Eu percebia o vento em câmera lenta, a luz filtrada pelas nuvens no céu. Iniciei uma exploração sem palavras, pelos sentidos. Captava as mulheres a meu redor sem ouvi-las. Por algumas, tive uma aversão instintiva. Outras me despertaram ternura e uma afinidade profunda.

No terceiro dia, devíamos prestar atenção no triângulo cuja base é formada pelo lábio inferior, e cujo vértice pelo final do nariz. Nossa missão era perceber cada sensação nessa área. Coceira, calor, frio, amortecimento, pressão, dor. Sem julgamentos. E sem apego. Eu observava uma cócega na ponta do nariz, em seguida a abandonava por um amortecimento no lábio inferior, e assim por diante. Na hora do almoço, meu nariz sangrou. Não liguei muito porque estava com fome.

Nesses primeiros dias, eu era muito dedicada à comida, me apressava a ser a primeira da fila. Fazíamos duas refeições e um lanche. Toda alimentação era vegetariana. Eu, uma comilona convicta, tinha me despedido do mundo exterior com uma feijoada. À meia-noite, havia devorado uma caixa de bombons. Era minha estratégia para enfrentar tempos de Scarlett O’Hara, a heroína de …E o Vento Levou. No retiro, comecei comendo tudo o que me ofereciam, de mingau sem identificação a berinjela.

No terceiro dia, quando deitei ao sol depois de um delicioso arroz integral com o que pareceu ser carne de soja, percebi que uma formiga estava presa na manta. Tentei libertá-la, mas no afã heróico de salvá-la devo ter me excedido, porque ela desencarnou. Esse cadáver me doeu mais que qualquer crime do passado. Homicídio culposo, defini. Não houve dolo, intenção. Devo fazer um B.O.?

Debati-me por alguns minutos com essa questão. Afinal, eu havia assinado o compromisso de não matar nenhum ser vivo. No dia anterior, eu tinha capturado uma perigosa aranha marrom que passeava pelo colchão. Corri risco para devolvê-la ao mato sã, salva e letal. E agora essa fatalidade. Decidi então me abster de uma confissão pública. Compensaria meu crime quando saísse de lá. Daria imortalidade à formiga. Criei um argumento para um filme em que ela seria a personagem principal. Eu faria um roteiro para uma animação da Pixar.

Seria assim. Insetos nascidos e criados no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, estão cansados de enterrar cadáveres esmagados por tênis aerodinâmicos. Descobrem, então, que existe um lugar onde matar insetos é contra a lei, crime punido com sofrimentos atrozes nas 20 encarnações seguintes. Partem em busca da terra prometida e, depois de uma série de tribulações, alcançam o templo budista. Era tudo o que haviam prometido, mas o lugar estava infestado de pregadores que descobriam todo dia um demônio novo no corpo da formiga e de seus amigos. Incapaz de suportar mais um exorcismo sem rir, minha formiga se tornaria líder de um movimento pelo Estado laico. Interrompi nesse ponto porque o sino tocou chamando para a meditação. Na hora, me pareceu um réquiem genial para a formiga. Agora, com o salutar distanciamento dos dias, começo a aceitar a idéia de que a Pixar talvez não perceba o brilhantismo do argumento.

No intervalo seguinte lembrei que aos 9 anos eu havia escrito meu primeiro romance depois de esmagar um filhote de barata. Eu não era ré primária, portanto. Tinha antecedentes. Ainda havia sangue em minhas mãos quando comecei a imaginar a dor da dona barata voltando do trabalho com o jantar e deparando com o corpo do filho, estatelado no meio-fio do corredor lá de casa. No romance, eu expiava a culpa me retratando como uma assassina “fria e calculista” porque ainda não conhecia a palavra “psicopata”. Chamei a “obra” de “Autobiografia de uma barata” e, por tê-la cometido, eu merecia cadeira elétrica. Estava nesse ponto das minhas recordações quando tocou o sino para mais meditação.

Essa era minha situação no terceiro dia.

No quarto, a cada intervalo emergiam do meu inconsciente lembranças que eu não sabia que tinha. Gente que eu havia esquecido, episódios apagados. Alguns dramáticos, outros singelos, um repertório bem variado. Lembrei, por exemplo, do Chico, um menino deficiente que estudava comigo na 1a série. Ele gostava de mim porque eu era a única colega que falava com ele. Um dia ele foi brincar comigo e, num arroubo de amor, jogou o balanço na minha cabeça, causando comoção na escola.

Essas imagens emergiram de mim como um filme remasterizado. Eu me senti mal porque tinha vergonha quando o Chico dizia que eu era a namorada dele. Aos 7 anos, eu não queria ser namorada de um menino “diferente”. Eu me lembrei da irmã dele, que estudava na mesma sala e passava o tempo todo sozinha. Tive vergonha por não ser tão bacana quanto o Chico achava que eu era. Coisas assim surgiam o tempo todo. Pronto, abriram os portões do inferno, pensava.

A tarefa estimulante desse período era observar as sensações que ocorriam no ínfimo pedaço de pele entre o final do lábio superior e o início do nariz. Para “afiar a mente”, explicava Goenka. Era domingo. E era só o primeiro domingo que eu passaria lá. Mais uma semana inteira viria – e um feriadão. E eu seguiria não apenas no mesmo lugar, mas na mesma posição.

Ter controle sobre a mente é um desafio. Em geral, estamos no passado, nostálgicos ou lamentosos. Ou no futuro, antecipando catástrofes ou adiando possibilidades. No presente, nunca

Às 4h30 da madrugada, sentada com as pernas cruzadas na sala de meditação, tentando observar o que acontecia no espaço de 1 centímetro de comprimento acima da minha boca, abaixo do meu nariz, por determinação de um indiano que me dava ordens em inglês por meio de um aparelho de CD, eu tive um pensamento ruim sobre meu chefe. Mas passou.

Na tarde do quarto dia se encerrou o período preparatório. Havíamos aprendido uma técnica de meditação chamada anapana, para domar uma mente acostumada a ir aonde bem entende, ensiná-la a nos obedecer e torná-la capaz de perceber sensações muito sutis em espaços muito pequenos do corpo.

Até então, era permitido mover uma mão ou esticar uma perna, abrir os olhos por um momento, se precisasse muito, ir ao banheiro. Na vipássana, deveríamos tentar não mover pernas e braços durante as instruções e, até o fim do retiro, passar uma hora, três vezes ao dia, absolutamente imóveis. E, nas demais, tentar nos mexer o mínimo possível. Segundo Goenka, uma hora sem movimento é o mínimo necessário para atingir níveis mais profundos do corpo.

A meditação vipássana consiste em observar as sensações de cada milímetro do corpo: começamos pelo topo da cabeça e vamos descendo, no máximo um minuto em cada lugar, até chegarmos ao pé. Repetimos esse itinerário interno centenas de vezes, hora após hora, de cima para baixo, de baixo para cima.

Naquele momento lembrei-me de outra viagem insólita, a do francês Xavier de Maistre, em 1790. Ele era um desbravador de geografias perigosas. Mas naquela primavera, vestindo um pijama de algodão rosa e azul, ele empreendeu o que chamou de “Viagem ao redor do meu quarto”. Mais tarde, fez ainda uma segunda etapa: “Expedição noturna pelo meu quarto”. De Maistre gastou um bom tempo admirando a elegância dos pés de seu sofá, assim como eu fiquei extasiada com a quantidade de sensações na minha orelha esquerda.

De Maistre propunha um novo olhar para a paisagem supostamente entediante do cotidiano: o olhar do viajante, o sentido do extraordinário. Lembrei-me dele ao iniciar minha longa jornada corpo adentro. Em minha primeira hora, além de detectar as sensações do corpo, senti os grandes tormentos que me acompanham vida afora: o temor de não conseguir s fazer alguma coisa (naquele momento, sentir as sensações), claustrofobia (no meu caso, pânico de ficar presa na escuridão do meu corpo), medo de morrer (tive taquicardia e pensei que meu coração cessaria de bater). Isso tudo passou pela minha cabeça em menos de cinco minutos, nessa ordem.

Percebi sensações em quase todo o corpo, me apavorei com a escuridão nos primeiros minutos, mas não fiquei presa dentro de minhas entranhas, nem morri. Passamos a vida sem perceber no corpo nada além das sensações óbvias de prazer ou de dor. Na trilha cartesiana (“penso, logo existo”), fizemos uma cisão entre corpo e mente. Em nossa época, essa ruptura atingiu seu ápice: o corpo foi reduzido a pouco mais que um objeto de intervenção, malhado ou modificado para o olhar do outro; um estranho para nós mesmos.

De repente, descobri que um universo complexo me habitava, com manifestações tão desconhecidas que nem sequer conseguia nomear. Guardadas as proporções, é como passar a vida olhando o oceano da praia e um dia mergulhar. Senti certa euforia com esse novo mundo descoberto no lugar mais óbvio e improvável. Como o russo Yuri Gagarin, tive vontade de gritar: “Meu corpo é azul!”.

Vipássana significa “insight”, “visão interior”. Segundo seus mestres, é a meditação usada pelo próprio Buda, 2.500 anos atrás, em sua busca pela iluminação. Ao longo dos séculos, foi sendo corrompida e se diluiu na Índia. Manteve-se, porém, em Mianmar, antiga Birmânia, país que virou manchete da imprensa mundial no fim de setembro, quando monges budistas entraram em sangrento confronto com o governo militar pelas ruas do país. Goenka é hoje o mestre de vipássana mais conhecido e o principal divulgador da técnica pelo mundo. No Brasil, a vipássana apareceu em 1994, e o primeiro centro em 2003. Nos cursos, todo trabalho é voluntário, inclusive o dos professores, para “evitar exploração comercial”. Ao final, os alunos podem doar qualquer quantia ou trabalho. Ou não dar nada.

A idéia básica está presente em diferentes linhas do budismo: o que nos faz sofrer é o apego. Na vida, o apego se manifesta por uma reação de cobiça ou aversão. Queremos continuar sentindo o que nos dá prazer e não aceitamos sentir o que nos causa algum tipo de dor. Se aprendermos a arte do desapego – ou seja, não cobiçar o prazer nem sentir aversão pela dor –, a fonte do sofrimento estanca. Para isso, precisamos compreender que a vida é impermanência. Que nada dura, nem o prazer nem a dor. É necessário realmente entender que tudo é efêmero e, portanto, só a ignorância nos leva a qualquer tipo de apego – e ao sofrimento.

A vipássana é uma prática. Sem a prática, os mestres acreditam que a filosofia se torna vazia, um exercício intelectual sem importância. No curso, é ensinado que Siddhartha Gautama, o Buda histórico, teria percebido que cada reação de aversão ou cobiça causa uma espécie de nó em nosso corpo. E só removendo – fisicamente – esses nós, e não fazendo outros, poderíamos parar de sofrer. Como técnica, a vipássana pode ser usada por adeptos de qualquer religião ou de nenhuma.

Um exemplo prosaico. Eu adoro comprar sapatos. Buda poderia dizer que não é o sapato que compro – e Karl Marx concordaria… O que busco é repetir a sensação que sinto ao comprar um sapato. Não percebo que, por mais que gaste meu salário tentando transformar uma sensação prazerosa em permanente, ela vai passar e vou ter de gastar mais dinheiro para repeti-la. É cobiça, é apego. É ilusão.

Se Buda tivesse conhecido esse mundo de consumo, provavelmente o veria como uma fonte permanente de sofrimento causado pela cobiça. Nós nos tornamos escravos das sensações, com todas as implicações na vida que a escravidão representa. Uma pessoa pode passar a vida num emprego ruim, mas com um bom salário, só para ter a sensação efêmera causada pelo ato de consumo. Ou pelo poder que um cargo de chefia supostamente lhe dá. Ou pela sensação oposta, mas igualmente de apego, que é aversão à idéia de que não sabe o que vai acontecer se tentar algo novo na vida.

Essa idéia, a maioria de nós já ouviu por aí ou leu num livro de auto-ajuda. Mas compreender algo intelectualmente é fácil. Mudar é bem mais difícil. Quem faz anos de terapia às vezes se desespera porque já entendeu as razões que o levam a um tipo de comportamento destrutivo. Mas entender não é suficiente. Mudar é o processo mais difícil na vida, especialmente mudar o funcionamento da mente desde que nascemos. É aí que entra a técnica de meditação vipássana.

No quinto dia, eu estava encantada pelas sensações recém-descobertas no meu corpo. A ponto de esquecer a parte principal e mais difícil da prática: ser equânime. Observar, sem reagir, as sensações sutis e também as grosseiras. Na vipássana, essas são as duas únicas categorias para classificar as sensações. Eles não chamam sensações grosseiras de dor ou dizem que um arrepio de prazer é bom porque implicaria um julgamento da realidade, o início do apego.

O objetivo é aprender a olhar o prazer e a dor com a serenidade de quem sabe que tanto um quanto o outro vão mudar, passar. Isso não significa que vamos virar uma alface, apenas que não é necessário surtar de alegria ou desesperar-se quando algo dá errado. A verdadeira felicidade, segundo a vipássana, é a paz interior conquistada pela consciência de que não podemos controlar nem o mundo nem os outros, mas podemos controlar como vamos lidar com o mundo e com os outros. Sem aversão ou cobiça, é possível viver o presente sem ansiedade pelo sofrimento futuro ou nostalgia pelo passado.

Tudo isso eu ouvia repetidamente no curso – e entendia. Mas, até o quinto dia, só compreendi da forma habitual: intelectualmente. À noite, experimentei o que depois o mestre chamaria de “fluxo”. Havia sensações por todo o meu corpo. Uma corrente de energia subia e descia por ele. Ao deixar a sala de meditação, tive uma percepção do céu estrelado semelhante a uma viagem com alucinógenos. Entrei no meu saco de dormir muito contente comigo mesma e, pela primeira vez, ansiosa pelo sino das 4 horas da madrugada.

Descobri que um universo complexo me habitava, com manifestações novas e desconhecidas. Foi como passar a vida olhando o oceano da praia e, de repente, mergulhar

Eu achava que já sabia tudo, mas na verdade tinha cometido um erro primário: me apegara a uma sensação prazerosa e acreditava poder controlar a realidade para repeti-la. Cobiça.

O sino tocou e, pela primeira vez, levantei animada. Era o sexto dia. Na primeira hora sem me mover, comecei a ter uma dor forte nas costas, logo abaixo do ombro direito. Primeiro, pensei que havia dado um mau jeito ao me alongar, quando acordei. Ao final da manhã, a dor aumentava sempre que eu me sentava e desaparecia depois de alguns minutos deitada.

De novo, eu fazia o oposto do que me ensinaram: havia me apegado a uma sensação dolorosa e tentava controlar a realidade para que ela desaparecesse. Aversão.

Finalmente entendi: eu não havia dado um mau jeito, essa dor era causada por permanecer sentada. E, se essa era a razão, fiz as contas, eu teria mais quatro dias e meio de sofrimento, 54 horas de dores horríveis. E, se estava ruim naquele momento, pela lógica pioraria muito porque eu continuaria na mesma posição.

Disse um palavrão em perfeito silêncio. E chorei pela primeira vez. Percebi como eu havia sido prepotente ao imaginar que havia atingido uma espécie de iluminação e por me achar tão importante por causa disso. É difícil explicar, mas chorei por ter me percebido demasiado humana.

Pela primeira vez, me inscrevi para falar com o professor, após o almoço. Nesse momento, ele fica sentado no tablado e cada aluno, individualmente, senta-se no chão diante dele. Como discípulos, ficamos um nível abaixo do mestre. Eu disse: “Professor, costumo suportar bem a dor, mas estou sentindo uma dor muito forte nas costas e sei que ela não vai melhorar porque vou continuar sentada na mesma posição”. Ele olhou para mim, abriu um largo sorriso, espichou aqueles braços enormes e disse: “Aceita a dor”. E me despachou.

Eu juro. Saí dali achando que ele tinha dito a coisa mais inteligente que eu já tinha ouvido. O homem é muito carismático, pensei. Ou estou desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo – o afeto que a vítima sente pelo sequestrador como um mecanismo para suportar a pressão de estar nas mãos de um desconhecido.

Na hora seguinte, continuei sentindo a dor nas costas, mas ela ficou pequena diante do tremor involuntário do braço direito. Ele parecia ter dolorosa vida própria. Intervalo, lanche e, sim, não me preocupei mais nem com a dor nas costas nem com o braço direito, porque a perna esquerda latejou durante uma hora inteira.

Eu aprendia que até as dores são impermanentes, desaparecem, mudam de lugar. Não há como prever o que vai acontecer na próxima meditação. E, quando eu pensava que era possível prever pelo menos que eu sentiria dores, tive uma meditação repleta de sensações deliciosas.

A vipássana ensina, da forma mais dura (e inesquecível), que existe uma realidade interna para a qual nunca olhamos porque fomos ensinados a acreditar que tudo acontece no mundo externo. Segundo, que não controlamos nem a realidade s externa nem a interna. Mas essa é uma lição bem difícil de aprender na prática. Meu último pensamento antes de dormir foi: acho que me acostumei com a posição e não vai mais doer.

Como de hábito, eu estava enganada. Na primeira hora da meditação do sétimo dia, tive mais dores horríveis nas costas e no braço direito. Enquanto tentava me concentrar em cada parte do corpo, imaginei várias formas de escapar da dor e me responsabilizei por ela – se eu tivesse pelo menos trazido um antiinflamatório, tudo estaria resolvido. Em seguida, uma série de gritos ecoava dentro de minha imóvel figura – essa gente é doida, essas pessoas não passam de torturadores, isto aqui é uma insanidade, não faz nenhum sentido, preciso fugir deste lugar a-go-ra, já.

No intervalo, compreendi. Eu só tinha duas opções: ou ia embora, ou teria de vencer essa guerra travada no território do corpo. Fazer as malas e cair num mundo que agora me parecia muito confortável era o que uma parte considerável de mim desejava. Mas havia outra que sempre foi mais forte. Não gosto de desistir e nunca deixei uma reportagem pela metade. A rigidez do curso de meditação se encaixava perfeitamente no meu jeito de funcionar. E eu queria muito saber como tudo isso acabava.

Sentia prazer ao imaginar a seqüência de cenas: a recuperação da bagagem, o motorista chegando para me buscar e, em duas horas, o chope à beira da praia, no Rio. A vida que eu conhecia. Eu quase podia sentir o chope descendo pela minha garganta. Mas essa opção estava excluída. Por mim.

Assim, o que me aguardava era um desafio. Eu teria de realmente compreender vipássana, compreender na prática, para parar de sofrer. Esse era o ensinamento completo. Eu teria de sentir a dor – ou emoção grosseira – e olhar para ela com “equanimidade”. Sem cobiça – e sem aversão. Sem apego. Com a consciência de que não posso controlar a realidade, mas posso controlar como vou lidar com a realidade.

Nessa guerra no território do corpo, o inimigo era eu. Parar de sofrer dependia apenas de mim. E eu tinha acabado de descobrir que, ao contrário do que eu acreditara até então, eu não era resistente à dor. Sempre fui orgulhosa demais para admitir que sentia dor, porque sempre confundi fragilidade com fracasso. Chorei de novo. Dessa vez, porque percebi que essa era a luta mais difícil.

Sempre tive uma enorme dificuldade de aceitar a realidade. Por um lado, isso é ótimo, porque faz andar, criar, transformar. Por outro, há momentos em que não é possível mudar a realidade, só nos resta aceitá-la. Mas, para isso, é preciso aceitar algo ainda mais difícil: nossas limitações. As minhas, no caso. Sempre me debati muito contra aquilo que não podia mudar. Minha onipotência chegava ao extremo de pensar que, se não consegui mudar algo, é porque não fiz o suficiente. Eu sabia muito sobre brigar para mudar alguma coisa, mas pouco sobre aceitar o que não podia mudar.

Dessa vez, eu não poderia mudar a realidade. E, se seguisse com minha onipotência, tentando encontrar um jeito mágico de permanecer 12 horas por dia na mesma posição sem sentir dor, eu só aumentaria meu sofrimento. Decidi então aprender a olhar a dor – ou o prazer (parece mais fácil, mas não é) – com a serenidade de quem sabe que é efêmero. Nesse dia, fui a última a comer. Tinha perdido a fome.

No oitavo dia, na minha vez de fazer perguntas ao professor, ele disse: “Aceita quem você é”. Eu fui chorar no meio do mato. Era difícil olhar para mim mesma sem nenhuma máscara. O que ele disse pode ser uma obviedade, mas soou como uma redenção, porque eu compreendia não apenas intelectualmente, mas na prática. Eu estava havia oito dias isolada dentro de mim, nos últimos três sentira dores terríveis, tinha perdido 3 quilos e encarava todos os meus demônios no olho. Era uma situação-limite.

Na tarde do oitavo dia, consegui praticar vipássana. Em minha viagem por cada centímetro do corpo ou apenas seguindo o fluxo de sensações, eu encontrava as regiões “duras”, dolorosas. Sentia, investigava por um minuto, como se fosse uma cientista examinando um território neutro, e seguia sem desespero.

Eu estava havia oito dias isolada dentro de mim, sentindo dores terríveis. Tinha perdido 3 quilos e encarava todos os meus demônios nos olhos. Era uma situação-limite

Aos poucos, eu sentia mais a dor nas costas e no braço direito nos intervalos da meditação. Quando permanecia dentro de mim, esquadrinhando o corpo e aprendendo a observar a realidade com equanimidade, me mantinha serena. A dor se tornava difusa, porque eu sentia uma infinidade de sensações ao mesmo tempo.

Passei a ter muitos sonhos e pesadelos. Não era a única, descobri depois. Havia quem gritasse dormindo, rompendo involuntariamente o “nobre silêncio”, como era chamada a regra de não falar durante dez dias.

Na noite do oitavo dia, acordei assustada, porque meu corpo inteiro meditava à revelia da minha consciência. Segundo o mestre, é o inconsciente que está o tempo todo desperto, registrando todas as sensações. É ele a parte mais consciente da nossa mente – e não o que chamamos de consciência, que opera apenas na superfície. Naquela noite, meu corpo inteiro era um fluxo de energia muito forte, com tantas sensações diferentes que eu poderia jurar que me movia.

Era tanto movimento interno que acordei – uma experiência ao mesmo tempo extraordinária e assustadora. Isso continuou madrugada adentro. E, depois, por muitas outras noites, mesmo ao voltar para casa. Eu estava submersa em mim mesma.

Mas, de novo, não tanto quanto eu imaginava. A garota que sentava a meu lado tinha falado em voz alta, quase gritando. Era a hora das perguntas públicas. Quem quisesse falar poderia se sentar diante do professor, um de cada vez. O professor brilhava nesses momentos, sempre com um excelente humor britânico. Quando uma das alunas descreveu longamente seu drama por causa da almofada que escorregava, numa oposição flagrante a sua imobilidade, esperando uma resposta filosófica, ele se limitou a dizer, impassível: “Talvez você pudesse trocar de almofada”.

Naquela noite, minha vizinha escutou a pergunta de um dos alunos, sobre “amor, paixão e apego”, e quis emendar a sua, lá de trás. Foi silenciada e, no dia seguinte, partiu. A meu lado, sentou-se uma mulher que lidava com a angústia da situação da forma mais básica: tentando falar com as colegas do quarto, se mexendo muito, fazendo o máximo barulho possível. Enfim, tentando quebrar todas as regras. Eu pensava: mas por que ela simplesmente não vai embora? Provavelmente porque, assim como para mim, para ela não era simples ir embora.

De um lado da sala ficavam os homens, do outro as mulheres. Eu sentava exatamente no limite do espaço das mulheres. Do meu lado esquerdo havia um homem, do direito uma mulher. Entre mim e meu colega havia uma cortina que ele abria e eu fechava, dia após dia. Minha nova vizinha acolheu os olhares do galã do retiro.

A cena era a seguinte: eu no meio, de olhos fechados, imóvel, tentando aprender a olhar para a dor com serenidade, e os dois falando com movimentos da boca, mandando beijos, ela puxando as saias até as coxas. Agora, escrevo e acho engraçado. Mas, na hora, eu queria muito poder falar e, digamos, tocar.

Sempre fui intolerante com as pessoas que, na minha opinião, pioram o mundo. A frase famosa de Sartre, “o inferno são os outros”, sempre foi uma espécie de mantra para mim. Além de me incomodar estar no meio de um fogo cruzado não tão silencioso, eu achava inaceitável alguém desrespeitar as regras do lugar onde era hóspede. De novo, eu tinha duas opções: falar com o professor ou vencer minha aversão. Chorei de novo ao apalpar o tamanho da minha intolerância.

Decidi que estava na hora de aprender a lidar melhor com as agruras da realidade externa. Se conseguisse, eu teria grande chance de não perder mais nenhum minuto de sono sempre que alguém fizesse ou dissesse algo desagradável – ou simplesmente existisse a minha revelia.

Consumi o nono dia inteiro nessa briga interna. Pela manhã, eu rangia os dentes sempre que os dois se mandavam recados. Tudo o que consegui foi uma dor no maxilar. À noite, eu havia me tornado quase uma monja. Parei de ouvi-los, mergulhei em mim.

De qualquer modo, mais alguém se incomodou, porque no décimo dia a cortina estava grudada na parede com fita adesiva. A essa altura, a situação que horas antes havia se tornado um tormento que contaminava todos os meus pensamentos me pareceu bem engraçada. E era: duas pessoas adultas, num retiro de meditação, tentando namorar sem poder falar nem se tocar. Isso era desespero.

Na manhã do décimo dia, eu tinha dores nas costas, no braço direito e quase não podia sentar. Mas isso não me perturbava mais. O mestre ensinou a parte final, chamada metta. Nela, emergimos do nosso interior para, nos minutos finais, darmos ao mundo e às pessoas nossas melhores vibrações de paz.

Não fui capaz de transmitir muita paz ao mundo. Minha mente foi tomada por recordações muito dolorosas, que eu havia evitado mesmo em anos de sessões de psicanálise. Decidi não fugir delas. Senti doença em meu corpo, pensei que teria uma gripe muito forte. Quando acabou, tudo em mim doía, eu era território arrasado. O mestre disse que havíamos feito s uma “cirurgia na mente”, para mudar um jeito muito arraigado de funcionar. Eu me sentia exatamente assim, despertando depois de uma cirurgia. Mas uma sem anestesia.

Eu não queria voltar a falar. Naquele momento, o silêncio era uma proteção. Mas acabou. Teríamos uma tarde de adaptação ao mundo exterior, e o curso acabaria com meditação na madrugada do 11o dia. Para minha surpresa, muitas mulheres queriam falar para poder reclamar do comportamento das outras, das que falavam, roncavam, espirravam, fungavam. Mal abrimos a boca, uma corrente de fofocas já percorria o retiro.

Ao longo do curso, percebi como não falar fazia bem não só para a vida interior, mas para a comunitária. Se cada uma de nós pudesse falar, certamente teria havido cisões, mágoas, alianças, discórdia. E por motivos que não eram tão importantes, motivos que se perderam ao longo dos dias. É o que acontece em nossa vida cotidiana. Estamos em geral confinados ao espaço do trabalho ou da casa, e a maior parte do que nos parece muito importante, definitivo, é só um momento que passa. Quando falamos, materializamos, damos início a uma corrente de reações em cadeia.

Assim que soou o sino anunciando a libertação de todas as línguas, me deu vontade de escapar daquelas mulheres falantes: naquele momento eram 27, contando comigo, a maioria falando muito e ao mesmo tempo. Eu fugiria disso em qualquer circunstância. Mas comecei a gostar de muitas delas, a gostar de ouvi-las.

Procurei me aproximar de todas para descobrir o que mudava na minha primeira percepção agora que escutava suas vozes. Nada. Tive afinidade pelas que já havia sentido e preferi continuar afastada das que evitava. Passei o resto do dia tomando água de dez em dez minutos, porque minha garganta secava, eu só conseguia falar bem devagar.

Percebo imediatamente quando estou vivendo algo especial. E descarto os acontecimentos desagradáveis no minuto seguinte. Minha vida ficou mais larga

No exato momento em que escrevo, faz duas semanas que voltei dessa viagem interior. Parece muito mais. No início, eu não conseguia escrever nenhuma linha. Assim que recuperei meu bloquinho, ainda no retiro, tentei anotar o que tinha acontecido, mas não consegui. A única palavra que escrevi foi esta: “palavra”.

Era difícil tornar qualquer coisa permanente depois de compreender – de forma tão radical – a impermanência da realidade. Eu, que me tornei jornalista na ânsia de capturar o real, me encontrei nesse impasse. Escrever era tornar permanente o momento, o acontecimento fugaz, era impedir que algo fosse embora. Parecia impossível voltar a fazer isso. Na ponte aérea da volta, peguei o jornal e nenhuma notícia parecia fazer sentido, ter importância.

Tinha dificuldade também com as memórias. No início do retiro, percebi que se tornava cada vez mais difícil lembrar o que havia pensado ou sentido no dia anterior. Depois, tornou-se complicado fixar o pensamento nas horas anteriores. Do mesmo modo, eu também não conseguia fazer planos para os dias posteriores. Eu estava sendo treinada para, pela primeira vez, não viver no passado nem no futuro, mas no presente.

Na minha primeira noite em casa, tive um pesadelo, daqueles em que sabemos que estamos dormindo. Arranhei minha perna com as unhas na tentativa de acordar. Então, no sonho, minha espinha se partiu, e uma espécie de duplo saiu das minhas entranhas. Acordei com o fluxo de sensações subindo e descendo pelo meu corpo.

Nos dias seguintes, as dores não foram embora. Procurei ajuda. Fiz um exame de ressonância magnética. Minha coluna não é muito bonita de ver. Eu tinha uma escoliose que não fora diagnosticada porque nunca havia incomodado. Eu poderia passar o restante da minha vida sem ter nenhum sintoma, porque o corpo vai encontrando seus caminhos de compensação – ou poderia ter problemas daqui a dez ou 20 anos.

Mais de uma centena de horas na mesma posição em dez dias desencadearam uma crise severa na coluna cervical. Comecei a sentir perda de força e motricidade no braço direito. Coisas banais como amarrar o cadarço do tênis, escrever à mão, teclar o celular tornaram-se complicadas. Minha letra piorou a ponto de eu mesma não entendê-la. Uma semana depois da minha volta, eu não conseguia sentar para comer ou escrever sem sentir dores muito fortes. Estava difícil levar o garfo à boca, digitar no teclado do computador. Este texto foi escrito lentamente, com dor.

O médico e a fisioterapeuta que me atenderam, ambos profissionais excepcionais, são taxativos ao desaconselhar um curso de dez dias com essa quantidade de horas na mesma posição. Na opinião deles, algo assim deveria ser feito progressivamente, ao longo de muito tempo, para preparar o corpo. Tudo o que é em excesso não teria harmonia. Eles têm razão. É como correr uma maratona sem nenhum treinamento.

Pode ser que eu mude de idéia mais tarde, mas hoje não me arrependo de ter chegado até o fim. O efeito que a vipássana teve em minha vida supera os problemas na coluna que ela desencadeou. Acredito, porém, que as pessoas precisam saber que podem ter problemas. Tem de ser um risco assumido, uma escolha. No caso de uma pessoa com a coluna absolutamente saudável, é claro, a chance de sequelas é menor.

Desde o início, me impressionou o rigor do curso de vipássana num mundo de tantos relativismos, em que sempre se pode dar um jeito, burlar uma regra ou outra. Nos dez dias, as regras eram mantidas, cobradas, fiscalizadas de perto. Bastava alguém tentar escorregar um pouco para que a responsável pelas mulheres já mandasse sentar direito. Era preciso ser sério ou então ir embora. Não era um espaço de negociações.

Surpreendeu-me que apenas cinco pessoas tenham desistido. Menos de 10%. Estou acostumada a situações-limite, tenho grande resistência à pressão, mas pensei seriamente em desistir. Era difícil ficar. E a maioria permaneceu, chegou até o fim. Isso pode significar que há uma busca por rigor – e por limites – neste mundo de permissividades que permeia da política às relações pessoais. Há uma busca por algo que seja real – e não apenas uma promessa fácil de auto-ajuda.

E há também uma necessidade de sentir. Nossa época acredita que é possível viver sem sentir nenhum tipo de dor, física ou psíquica. Não ter dor se tornou quase um direito. Basta uma pontada na cabeça, que já corremos a tomar uma pílula. Basta uma tristeza real, para que imediatamente nos ofereçam um antidepressivo. Não queremos menstruar nem ter dor de parto, qualquer desentendimento com o chefe acaba com nosso dia, desistimos de um amor no primeiro percalço, por acreditar que merecemos a felicidade eterna. Não podemos nem sentir calor ou frio, para isso há ar-condicionado. Parece que não queremos é viver. Descobri no retiro que muita gente pressente que há demasiadas falsas promessas em sua vida.

Talvez houvesse um caminho alternativo para mim. Provavelmente o mais sensato teria sido desistir quando a dor aumentou – aceitar algo mais difícil que a dor, meus limites. Se minha coluna simbolicamente “quebrou”, talvez seja por causa da minha rigidez, da minha dificuldade de ser mais flexível. Talvez houvesse um aprendizado para mim ao desistir de algo importante, aceitar que precisava parar. Hoje, preciso usar o que aprendi na vipássana para enfrentar uma dor constante, 24 horas por dia, com serenidade.

Neste momento, sinto minha vida mais larga. Cada dia é longo. Tenho dificuldade de me concentrar no que aconteceu ontem, e a próxima semana está longe. Percebo imediatamente quando estou vivendo algo especial, coisas muito simples que antes não perceberia. E descarto os acontecimentos desagradáveis no minuto seguinte. Quando sinto medo ou ansiedade, sei que vai passar. Só essa certeza já reduz os monstros à metade do seu tamanho.

A vida parou de correr. É como se o ano, que passou voando, tivesse pisado fundo no freio. Está tudo quase em câmera lenta. Descobri ontem que tenho preenchido meus cheques com a data do mês anterior. Não tenho idéia do que vai acontecer. E acho ótimo não saber. Sempre achei, mas antes tinha mais medo.

Esta é minha aventura, minha experiência, com meu jeito de olhar. Ela é pessoal, única, intransferível. Tentei ser o mais honesta possível com o que sou, senti e vivi. Tudo o que foi escrito aqui é minha interpretação, não tenho o aval de nenhum mestre da vipássana. Esta reportagem é apenas o relato de uma experiência radical um pouco diferente do que estamos acostumados a entender como radical. Não é um incentivo para que os leitores façam um curso como esse – nem um incentivo para não fazer.

Este é apenas o relato de uma viagem para um lugar bem exótico – meu corpo. Você poderia estar lendo sobre uma circunavegação da Antártica ou a escalada da parede sul do Aconcágua. Mas esta é uma expedição de dez dias, mais de cem horas de olhos fechados, sem sair do lugar e sempre para dentro. Ao avesso de qualquer outra aventura, quanto mais longe, mais perto estava de mim. Neste mundo em que todas as geografias já foram devassadas – e a maioria delas devastada – talvez este seja um desafio mais real.

(*Publicado na Revista Época em 30/07/2008)

‘Posso ser assassinada a qualquer momento. Quando eu abro uma porta, já espero receber um tiro. Tem gente que diz que sabe como é viver jurado de morte. Mas não sabe. Estar marcada para morrer é viver sem sonho, é só ter momento. É não ter mais casa nem paradeiro, é não ser mais ninguém. É dizer para quem anda contigo que é para não andar mais porque vai morrer. É marcar os amigos de morte também e depois se sentir culpada. É uma sensação tão ruim. Parece que as luzes vão se apagando, que o mundo vai ficando escuro. Nem sinto mais saudade da vida porque não acho bonito nada. É bonito, mas eu é que não acho bonito. Tenho pavor da noite desde pequena. E agora, que virei uma fugitiva, tenho de andar no escuro, pelo meio do mato. Quando durmo, só sonho com defunto. Decidi uma coisa. Quando a máfia de Castelo de Sonhos me pegar, sei que vão me torturar. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para não gritar. E não vou pedir misericórdia. Falam aqui que eu já estou morta, só falta cair. É isso. Ser jurada de morte é começar a ser assassinada ainda na vida.’

‘Posso ser assassinada a qualquer momento. Quando eu abro uma porta, já espero receber um tiro. Tem gente que diz que sabe como é viver jurado de morte. Mas não sabe. Estar marcada para morrer é viver sem sonho, é só ter momento. É não ter mais casa nem paradeiro, é não ser mais ninguém. É dizer para quem anda contigo que é para não andar mais porque vai morrer. É marcar os amigos de morte também e depois se sentir culpada. É uma sensação tão ruim. Parece que as luzes vão se apagando, que o mundo vai ficando escuro. Nem sinto mais saudade da vida porque não acho bonito nada. É bonito, mas eu é que não acho bonito. Tenho pavor da noite desde pequena. E agora, que virei uma fugitiva, tenho de andar no escuro, pelo meio do mato. Quando durmo, só sonho com defunto. Decidi uma coisa. Quando a máfia de Castelo de Sonhos me pegar, sei que vão me torturar. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para não gritar. E não vou pedir misericórdia. Falam aqui que eu já estou morta, só falta cair. É isso. Ser jurada de morte é começar a ser assassinada ainda na vida.’

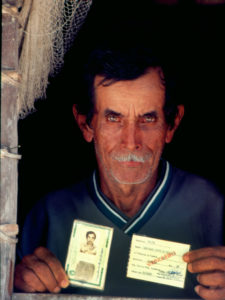

Aos 70 anos, Leo Reck (foto), o fundador de Castelo de Sonhos, vive hoje a segunda fase da colonização do lugarejo aonde chegou em 1975. A convite, como diz, do governo militar, que o exortou a ‘integrar para não entregar’. Leo Reck precisa limpar a biografia para que no futuro, quando o distrito virar cidade, possa ter um busto na praça e uma história bonita para as crianças recitarem na escola em dias cívicos. A guerra entre Onça Branca, como era conhecido, e Rambo do Pará ficou para trás. ‘Cansei de recolher os corpos que Rambo deixava para enterrar. Larguei para os urubus’, conta. ‘Eu nunca matei ninguém e posso andar de cabeça erguida.’

Aos 70 anos, Leo Reck (foto), o fundador de Castelo de Sonhos, vive hoje a segunda fase da colonização do lugarejo aonde chegou em 1975. A convite, como diz, do governo militar, que o exortou a ‘integrar para não entregar’. Leo Reck precisa limpar a biografia para que no futuro, quando o distrito virar cidade, possa ter um busto na praça e uma história bonita para as crianças recitarem na escola em dias cívicos. A guerra entre Onça Branca, como era conhecido, e Rambo do Pará ficou para trás. ‘Cansei de recolher os corpos que Rambo deixava para enterrar. Larguei para os urubus’, conta. ‘Eu nunca matei ninguém e posso andar de cabeça erguida.’

Depois de comer um pouco de carne e beber do sangue da avó, Chapeuzinho Vermelho atendeu ao convite do lobo:

Depois de comer um pouco de carne e beber do sangue da avó, Chapeuzinho Vermelho atendeu ao convite do lobo: