As psicanalistas Michele Kamers e Carla Cumiotto conquistaram na Justiça o direito de registrar seus filhos gêmeos no nome de ambas

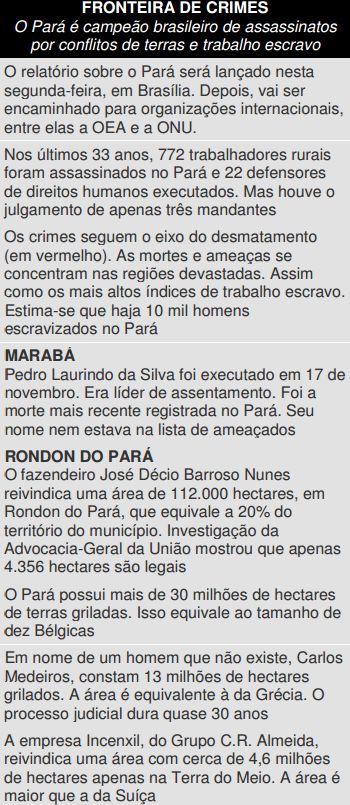

RETRATO DE FAMÍLIA De pé, Michele Kamers, de 31 anos, e Maria Clara. Sentados, Carla Cumiotto, de 38, e Joaquim Amandio. Eles posam diante de sua casa, em Blumenau, Santa Catarina, dias depois de receber autorização judicial para o registro dos gêmeos em nome das duas mulheres

Eliane Brum e Marcelo Min (fotos), de Blumenau (SC)

O primeiro foi Joaquim Amandio, com 2,8 quilos. Dois minutos depois chegou Maria Clara, só alguns gramas mais pesada. Michele estendeu a mão para Carla, deitada na mesa cirúrgica onde fez cesariana. Às 9h55 de 8 de fevereiro de 2007, as palavras faltaram. Com olhos castanhos boiando em lágrimas, Michele acolheu os bebês: “Filhos, a pami está aqui”. Sabia que reconheceriam sua voz porque havia contado a eles muitas histórias ao longo dos nove meses de gestação em que habitaram o ventre de Carla. A enfermeira olhou para Michele: “A Maria Clara é a sua cara”. Michele exultou. Até hoje conta essa história muitas e muitas vezes. Disparou então para o corredor do Hospital Santa Catarina, em Blumenau, gritando: “Meus filhos nasceram, meus filhos nasceram”. Na sala de espera, as pessoas a olhavam com susto. Afinal, como ela acabou de dar à luz e está gritando e correndo feito doida? Nascia ali uma nova família. Diferente, sem dúvida. Mas uma família.

Sem dúvida.

Um mês mais tarde, Carla e Michele anunciaram à escrivã do cartório de registro civil, em Blumenau: “Somos casadas, nossos filhos foram gerados por inseminação artificial e queremos registrá-los no nosso nome”. A mulher perguntou quem era o pai. Michele respondeu: “Eles não têm pai. Têm a mim”. A escrivã afirmou que só poderia registrar em nome da mãe biológica. “Nós vamos tentar na Justiça, então”, disse Carla. A escrivã retrucou: “Podem tentar, o máximo que vão conseguir é um não”.

Em 12 de dezembro de 2008, o juiz Cairo Roberto Rodrigues Madruga, da 8ª Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre, disse “sim”. Em 14 de maio, foi determinada a alteração da certidão de nascimento dos gêmeos. Joaquim Amandio e Maria Clara Cumiotto Kamers são agora filhos de Carla Cumiotto e Michele Kamers e seus avós são Alcides e Clara Cumiotto e Jaime e Maria Kamers.

A sentença é histórica. Pela primeira vez é reconhecido na Justiça o direito de uma mulher, sem nenhum vínculo biológico com seus filhos, ocupar um lugar parental. A Justiça gaúcha, conhecida por decisões de vanguarda, reconheceu e legitimou um vínculo afetivo, amparado por uma história de amor de 11 anos entre duas mulheres, comprovada por vídeos, fotos, documentos e testemunhas. “Algumas pessoas pensam que os novos arranjos estão destruindo as famílias”, diz Michele. “Não é verdade. Eu não poderia adotar filhos que sempre foram meus, que nasceram não apenas do desejo da Carla, mas do meu também. Quem critica não pensa no direito dos meus filhos a ter meu nome, minha herança, o meu amparo legal. Lutamos tanto pelo reconhecimento desse vínculo justamente porque acreditamos na importância da família. Tanto que nos autorizamos a reinventá-la. Pode parecer paradoxal, mas somos tradicionais.”

Ao dar a notícia, a advogada Ana Rita do Nascimento Jerusalinsky desandou a chorar. “Essa sentença mostra que a família não morre nunca. Vai viver para sempre, se a sociedade não for preconceituosa”, afirma. “As novas famílias agregam novos membros, alguns que ainda não sabemos como nominar. É uma grande inclusão. E é esse processo social que está nos levando não ao fim, mas à revalorização da família.”

E como nasce uma família? A de Carla e Michele começou numa troca de olhares numa aula de história da psicologia, nocampus do pequeno município de Biguaçu, da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Michele, 19 anos, era a aluna. Carla, 27, a professora. Ao ver Carla metida em um vestido justo, verde-claro, de um ombro só, as unhas vermelhas, Michele achou que ela era linda. Carla sentiu, como sente até hoje, 11 anos depois, “como se fosse um homem me tirando a roupa com o olhar”.

Quem eram elas até aqui? Michele é filha de comerciantes bem-sucedidos de Florianópolis, descendentes de alemães. Única menina dos três filhos, “era mais menino que os meninos”. Eram garotas os objetos de seus amores de infância. Mas sofria na escola quando a chamavam de “machorra”. Aos 11 anos, tentou resolver a questão da identidade sexual com uma mudança radical. Michele assumiu o estereótipo da garota feminina. Tornou-se modelo. Tão profundamente que sofreu de anorexia e bulimia até os 17 anos. As fotos do book mostram uma loira muito magra, de cabelos longos, encaracolados, olhar profundo. Michele debutou, namorou muitos garotos, foi capa de jornal.

Num evento, ao pegar uma bebida, outra modelo a beijou na boca. Michele descobriu que adorava. Passou a namorar garotos e garotas, sem nada esconder da família. Aos 18 anos, conseguiu conciliar pela primeira vez a mulher que era à posição masculina com que se identificava. Matriculou-se num colégio de padres, tornou- -se ótima aluna e ingressou na psicologia. Quando perfurou Carla com seu olhar na aula da faculdade, era uma mulher bonita, bem cuidada, mas dotada de uma postura e um magnetismo inscritos nas referências culturais como masculinos.

Carla era a caçula de uma numerosa família de imigrantes italianos de Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul. Loira de olhos azuis e traços delicados, sua feminilidade não era apontada numa família de homens com sexualidade explícita. A Carla era destinado o lugar de “intelectual”. Não era feita para namorar, mas para cuidar dos livros. Mesmo assim, namorou por três anos um colega de psicologia. E depois, quando terminou, teve muitos casos de uma noite só. A Carla nunca havia aparecido a possibilidade de amar outra mulher.

Quando Michele, dona de um olhar mais masculino que muitos homens, a encarou, Carla sentiu-se atraída e confusa. Numa noite, as duas encontraram-se num bar e, quando o bar fechou, transferiram-se para um café. Discutiam algo só verossímil no encontro de uma psicanalista e de uma estudante de psicologia: o que sentiam era “querer ou desejo”?

De repente, Carla perguntou: “Para você, é querer ou desejo?”. Michele respondeu bem rápido: “Desejo”. E já pegou a chave do carro e um par de balas de manga. Quando Carla aceitou a bala, ela veio junto com o primeiro beijo. Passaram a noite dentro do carro, na Praia de Jurerê, em Florianópolis. Até hoje guardam o papel da bala e uma foto das roupas do primeiro encontro.

Carla passou alguns anos tentando entender esse amor tão surpreendente em sua trajetória de vida. A liberação erótica só veio no dia em que ela, muito tímida, sussurrou a Michele: “Eu gosto quando você usa camisa”. Funcionou como uma espécie de senha não só para as fantasias sexuais, como para a libertação das palavras usadas na intimidade. “Até hoje eu continuo gostando de homens, olhando para homens. Só olho para as botas ou os cintos das mulheres, não para elas”, diz Carla. “Descobri que gosto de homens masculinos, de mulheres masculinas. Não conseguiria beijar ou transar com um homem feminino ou uma mulher feminina. Por isso, não consigo me apresentar como homossexual. Não por preconceito, mas porque não me interesso por iguais. Pelo contrário, o que me atrai é a diferença de posição, seja em homens ou mulheres.”

Carla e Michele escolheram a cidade de Blumenau para morar. A princípio, uma cidade com fama de conservadora, povoada por descendentes de alemães, poderia parecer uma má escolha. Mas, depois de alguns risos nervosos nos primeiros tempos, as duas tornaram-se respeitadas na comunidade como psicanalistas e professoras universitárias, autoridades em sua área.

Quando o pai de Carla adoeceu, cuidaram juntas dele até quase a morte. Michele, porém, tinha uma queixa. Enquanto participavam com desenvoltura da vida na família de Michele, como casal, a de Carla ignorava a relação. No enterro, a família agradeceu a todos os que ajudaram a cuidar dele na doença, não sobrou nenhuma palavra para Michele. Ela então exigiu ser assumida. Carla não se sentia capaz desse ato, confusa com a novidade do que sentia. Antes de se separar, Michele lhe entregou uma rosa vermelha e dois cálices de champanhe: “Se nunca te casares, saiba que um dia alguém te pediu em casamento”.

Carla namorou “um homem bacana, numa relação muito interessante”. Michele teve casos com várias mulheres, alguns deles ao mesmo tempo. Um dia Carla descobriu que, mesmo vivendo uma relação com um homem que valia a pena, ela gostava mesmo era de Michele. “Acho isso muito importante, bonito”, diz. “Eu escolhi a Michele.”

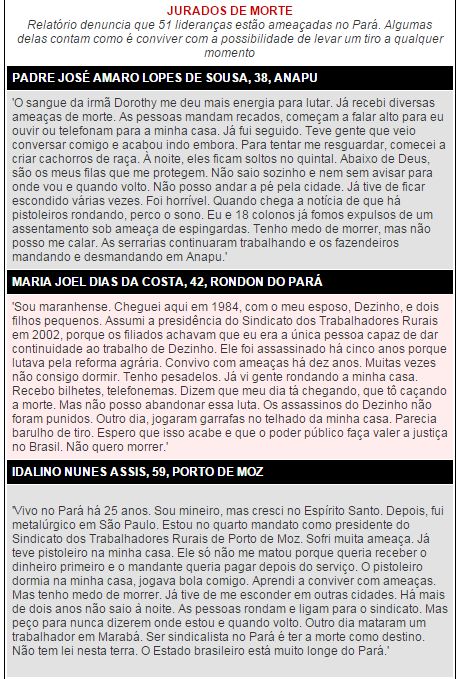

CENAS DO COTIDIANO

Os gêmeos têm uma rotina de crianças amadas e pais presentes. Na primeira foto, Michele dá café aos filhos; na segunda, Carla brinca com Joaquim na pracinha; na terceira, Michele deixa os bebês na escola. E, na quarta, ambas dão banho e preparam as crianças para dormir

Depois de vários drinques num bar com uma amiga, decidiu ir até o apartamento de Michele. Ela estava de pijama, no carro, espiando diante da porta do bar. Recomeçaram. Carla procurou cada parente para contar sua escolha. Mãe, irmãos, sobrinhos. Dessa vez, foi Carla que assustou Michele. Ela queria casar. “Para mim, casar era morar junto”, diz Michele. “A gente não teria documento, nenhum papel. Eu queria um ritual”, diz Carla. “Queria tornar público para nossas famílias e amigos, para a comunidade.” Michele debateu-se ao longo de muitas sessões de análise. “Sabíamos que não podíamos ser duas noivinhas. E era eu, claro, que ocuparia a posição de noivo. E noivo usa smoking. Ficava pensando: ‘Será que só eu sou a homossexual’?”. Decidiu mandar fazer um conjunto de calça e casaco, que usou com camisa branca, colar, brincos e maquiagem. Carla encomendou um vestido de noiva a rigor. “Por que eu não poderia me vestir de noiva?”, diz. “Eu me sentia noiva. A Michele não seria minha mulher, mas meu marido.” A casa que compraram juntas, num bucólico bairro de classe média de Blumenau, foi decorada com todos os elementos que testemunhavam sua história: pétalas de rosas vermelhas, grãos de café, velas, mapas das regiões de onde vieram os antepassados, as árvores genealógicas das duas famílias, fotografias, cartas e bilhetes do romance. Michele esperou Carla na porta. E um amigo celebrou o casamento, numa cerimônia em que contou a trajetória daquele amor. No altar, as duas choravam. Era 3 de setembro de 2004.

“Acreditamos tanto na importância da família que

nos autorizamos a reinventá-la. Somos tradicionais”

MICHELE KAMERS

“Não me vejo como homossexual. Sou uma mulher

feminina, atraída por homens e mulheres masculinos”

CARLA CUMIOTTO

Em 2005, Carla começou a esboçar um comportamento estranho até para si mesma. Na conversa com uma amiga, trocou a palavra “psiquiatra” por “pediatra”. Depois, ao falar de um bar, em vez do nome “Tip-Tim, disse “tip-top”. Um dia, surpreendeu-se no centro da cidade espiando vitrines de lojas de roupas de bebê. Por fim, começou a sonhar com bebês. E, um dia, quando atravessavam uma ponte, anunciou, sem preliminares: “Michele, acho que quero ter filhos”. O carro quase despencou lá de cima.

Nos dois anos seguintes, as duas discutiram possibilidades e riscos. “Comecei a desejar o desejo dela de ter filhos”, diz Michele. “E um dia tornou-se meu desejo. Mas queríamos ter a tranquilidade de saber que nosso filho ou filha ficariam bem.” Para Michele, havia uma questão crucial. Como seus filhos a chamariam? Nunca houve nenhuma dúvida, na vida e no casamento, de que ela ocupava a posição masculina. “Era claro para mim que eu teria a função paterna na vida do bebê, mas ele não poderia me chamar de pai”, diz. “Era preciso criar outro nome para uma mulher que ocupa a função paterna. Mas qual?”

Muitas sessões de análise depois, Michele chegou à palavra “pami”. Um nome que, mais tarde, entendeu como a união de “pai” e da primeira sílaba de “Michele”, mas também o masculino de uma palavra popular na vida das crianças: “mami”. Na saída do consultório, ligou para Carla. “Encontrei um nome!” Carla respondeu na hora: “Gostei”. A partir da nomeação, a decisão de ter filhos ganhou serenidade. Depois de conversar com o primeiro especialista, em Porto Alegre, compraram na viagem de volta o primeiro presente do bebê. Um Fusca se fosse menino, um dado para a menina – “já que as bonecas ali eram muito feias”.

Ao receber o catálogo, por e-mail, das opções disponíveis no banco de esperma, em São Paulo, optaram por um doador de ascendência alemã, italiana ou portuguesa, para ser parecido com elas, e de olhos castanhos, como os de Michele. Na primeira inseminação, o médico, um especialista renomado, foi taxativo: “Não sei para que tanta emoção se as chances são só de 20%”. Logo depois Carla menstruou, e elas passaram dois dias com a sensação de que alguém tinha morrido. Tentaram de novo. Dessa vez, o médico, um assistente, foi caloroso. “Vai dar certo!” Deixou que Michele fizesse a inseminação. Há fotos com o registro de cada passo. Para elas, era tudo romance. Carla engravidou. E Michele até hoje se vangloria da “pontaria”.

No segundo mês de gestação, ao acompanhar a ultrassonografia, Michele apontou: “Olha só, há outro pontinho preto aqui”. Foi assim que descobriram que teriam gêmeos. Michele adorou. Carla ficou assustada. Aos quatro meses, outra ultrassonografia revelou que os gêmeos eram um casal. Carla relaxou. Já tinham até nomes. Maria Clara era a soma dos nomes das avós: Maria, mãe de Michele, e Clara, mãe de Carla. Joaquim Amandio, dos patriarcas das duas famílias: Joaquim, “nonno” de Carla, e Amandio, avô de Michele. O casal teve o cuidado de inscrever os filhos na linhagem das duas famílias. Eles chegariam ao mundo amparados pela tradição. Pelas paredes da casa, muitas fotos de Joaquim, Amandio, Maria e Clara. Assim como de Joaquim Amandio e de Maria Clara.

Os dois anos de preparação foram decisivos para organizar com amor e inteligência a chegada de crianças que viveriam num arranjo familiar marcado pela diferença. E também para cometer aqueles absurdos dignos de pais que se prezem. Decidiram que Maria Clara seria escritora e Joaquim Amandio aviador. “Loucura, né?”, dizem hoje, rindo muito. Loucura ou não, Joaquim Amandio ganhou um kit aviação. Mas parece ter mais vocação para caminhoneiro, já que não larga seu caminhão cegonheiro por nada.

Carla logo se tornou uma grávida clássica. Com deslocamento de placenta no início da gestação, encolheu o ritmo de trabalho. E sentiu-se uma rainha, mas uma rainha carente. “Você não me olha, não me vê, está sempre trabalhando”, dizia, mal Michele assomava na porta. Se ela se atrasava cinco minutos para chegar da universidade, Carla sentia-se abandonada. Michele então se dedicou a uma ampla reforma do quarto do casal e dos bebês. Iniciar uma reforma, sempre que algo importante está em curso, tornou-se uma marca de Michele.

Quando os gêmeos nasceram, foram tantas as flores que Michele precisou fazer três viagens de carro entre o hospital e a casa para trazê-las. “Eles foram muito bem recebidos”, diz. O primeiro ano foi duro. Carla teve licença-maternidade, Michele nenhuma. “Passava a noite levando os bebês para mamar e depois tinha de acordar às 7 horas para ir à universidade.” É dela o papel de impor limites. Botou horário nas mamadas e aguentou a choradeira, proibindo Carla de chegar perto do quarto para acudir os filhos. Os gêmeos começaram chamando-a de “a pai”. Depois, “a papai”, em seguida “pã”. E, por fim, “pami”. “Quem é o pai da Maria Clara e do Joaquim Amandio?”, perguntou uma coleguinha de escola. “Você tem pai, eles têm pami”, é a resposta. “Eles são filhos seus ou dela?”, indagou um sobrinho na primeira festa de família. “De nós duas”, disse Carla. “Ah, que legal, assim cada uma pode cuidar de um.” Carla e Michele descobriram que as crianças sempre acham uma boa saída. “Que nojo, beijar uma mulher na boca”, disse uma menina na pracinha. “É mesmo, quando elas não se amam, deve ser bem nojento”, retrucou Carla. “Mas, quando se amam, é bonito.” Um garotinho que circulava por perto falou: “Meu pai namora um homem”.

Nem Carla nem Michele vivem em guetos gays. “Nunca me identifiquei como homossexual. Frequentei pouco bares gays. Porque, ao se apresentar como homossexual, me parece que a identidade é reduzida à escolha sexual. Entendo que, na vida, somos homens ou mulheres e, a partir de marcas infantis e dos bons encontros, cada um vai se referenciando a partir do feminino e do masculino”, diz Michele. “Enquanto um casal tem uma relação homoafetiva, homoerótica e quer viver em guetos, problema dele. Mas, a partir do momento em que um casal tem filhos, acho delicado uma criança ser apresentada ao mundo num gueto. Porque todo gueto, e não só o gueto homossexual, visa excluir a diferença. É o confronto com a diversidade, com outras famílias, outras classes sociais, outras experiências, que aumenta as possibilidades, faz com que cada um seja capaz de inventar uma vida melhor. Nas ocasiões em que tentaram eliminar as diferenças, determinar que só existia uma forma de viver, foi muito triste, como no nazismo e no fascismo.”

Michele espera que “pami”, seu nome para os

filhos, vire uma nova palavra inscrita na língua

A pré-escola das crianças foi escolhida por dar prioridade à brincadeira. “Não queremos nossos filhos no computador ou aprendendo inglês, para isso vão ter muito tempo depois”, diz Carla. Quando as crianças fizeram sua estreia para além dos limites da casa da família, Michele e Carla enviaram uma carta à diretora e aos professores. Nela, contavam suas expectativas, sua história de vida e os hábitos dos filhos. A carta é um testemunho de pais amorosos tentando preparar o mundo para os filhos, até que tenham tamanho e maturidade para se defender sozinhos. Num dos itens, denominado “o mito da origem”, escrevem: “Toda criança investiga, lá pelas tantas, de onde eu venho e por que os pais me tiveram. Na verdade, elas querem saber da sexualidade dos pais (não da anatomia), assim como do desejo que as trouxe ao mundo. Isso é o que importa. Como queremos que a escola conte sobre isso para nossos filhos e para as outras crianças, gostaríamos de situar uma pequena história: A mamãe e a pami (nome inventado pela Michele para se apresentar para os filhos) se amavam tanto que chegou uma hora da vida delas que elas quiseram ter filhos. E, como eram duas mulheres, precisavam de um médico que as ajudasse. Aí, elas viajaram para São Paulo e encontraram um médico que as ajudou a encontrar um homem que lhes doou uma sementinha para a vinda dos bebês. Um homem desconhecido, mas muito gentil. É importante que vocês situem que é um doador, e não um pai. Explicar que pai não vem da genética ou do sangue, mas do coração. Por isso, vocês podem explicar que, do mesmo modo que os amiguinhos têm pai e mãe, o Joaquim Amandio e a Maria Clara têm a pami e a mamãe”.

Carla e Michele escreveram uma carta aos professores

da escola para prepará-los para a chegada dos filhos

Na passagem do primeiro para o segundo ano de vida dos gêmeos, Carla e Michele tiveram a primeira crise depois do casamento. Carla reclamava que Michele só pensava no trabalho. Michele dizia que era “a mulher que devia ficar mais com as crianças”. “Imagina se eu casei com uma mulher para ouvir uma coisa machista como essa”, diz Carla.

Hoje, as duas dedicam-se a superar o impasse vivido pela maioria dos casais a partir do primeiro filho: como um casal se transforma em família. “As pessoas acham que, como a gente teve tantas dificuldades para se firmar como casal, não poderia ter crise”, diz Michele. “Temos crises como todo mundo. Nossa questão, no segundo ano, foi como voltar a namorar. Além disso, tenho muitos planos, como fazer meu doutorado na França. Não abri mão desse plano por causa dos bebês ou da Carla. Agora, virou um projeto da família, estamos pensando em morar um tempo na França. A questão aqui é como não perder a singularidade.”

Álbum de família

A história de Michele, Carla, Joaquim Amandio e Maria Clara, contada em imagens

MOSAICO

As fotos narram a trajetória de Michele Kamers (à esq. na foto maior, nas fotos de infância e de baile) e Carla Cumiotto, desde que eram crianças e adolescentes até se conhecer, casar-se e formar uma família

Carla e Michele compartilham o pacto de manter o desejo erótico entre elas. “Nosso casamento começou com erotismo. E a gente não larga mão disso”, diz Carla. “Muita gente, depois de ter filhos, deixa de ser homem e mulher, mas achamos que esse é um preço muito alto. Então estamos reinventando nosso casamento.”

A família vive numa casa ampla e antiga, numa rua sem saída que parece feita para criar filhos. No fim do calçamento há uma mata nativa, onde “pami” faz barquinhos de papel para os gêmeos atirarem no rio. Na outra ponta, há uma pracinha. As crianças brincam pelas calçadas com os filhos dos vizinhos. Lá, são conhecidas como “Mano” e “Mana”. Os consultórios das duas estão instalados na parte frontal da casa, o que torna a vida mais fácil e mais próxima das crianças. Há ainda dois membros completando o clã: os cachorros Sofia, um maltês, e Smeagol, um pincher.

Até o início de maio, Carla e Michele não pensavam em divulgar sua vitória na Justiça. A decisão de expor sua trajetória foi tomada depois que a Justiça negou a um casal de mulheres de Carapicuíba, em São Paulo, a tutela antecipada de seus filhos, uma história revelada pela reportagem de ÉPOCA. Nesse caso, os óvulos de Munira Khalil El Ourra foram implantados no útero de sua companheira, Adriana Tito Maciel, gerando gêmeos. Com a negativa, Carla e Michele entenderam que tinham uma responsabilidade “ética e social”. “Se a gente ficasse quietinha, estaríamos fazendo coro à sociedade do narcisismo. Tipo: eu consegui o meu, os outros que se virem”, diz Michele. “Tornar público é uma tentativa de inscrever essa possibilidade no tecido social. Em nenhum momento a gente fez apologia, como se nosso arranjo fosse uma solução ou nossa família fosse melhor que as outras. Cada um faz seu arranjo para se tornar uma família interessante.”

DE VOLTA PARA CASA

Michele (à esq.) e Carla retornam depois de passar a manhã brincando com os filhos na pracinha, jogando barquinhos de papel no rio e divertindo-se pela vizinhança da rua onde vivem, em Blumenau, Santa Catarina

Carla e Michele não perderam nenhum paciente devido à exposição, como era o temor de alguns familiares. A reação de pacientes e alunos é de “admiração pela coragem”. “A gente tem uma posição confortável e uma sustentabilidade para dar esse passo sem sofrer com a reação pública”, diz Carla. “As pessoas podem até falar dentro de suas casas, mas não dizem nada para nós. Conseguimos lidar com tranquilidade também porque estamos representadas a partir de diversos referenciais, para além da escolha sexual.” Elas se esforçam para não deixar nada sem dizer. “Enquanto a sociedade pede para esconder, nós fizemos questão de deixar tudo transparente”, diz Carla. Quando são apresentadas a alguém, sempre contam que são casadas e tiveram dois filhos por inseminação artificial. Carla chama Michele de “companheira” ou “marido”. Michele chama Carla de “mulher” ou “princesa”. Ambas se chamam de “amor”. “A gente não acha feio, por isso podemos expor”, diz Michele. “Espero que as pessoas possam mudar um pouco o olhar sobre o que é uma família. Estamos pautadas pelas mesmas leis de toda família, funcionamos a partir dos mesmos códigos. Não estamos fora. Eu tive de inventar um nome, e não é um nome fora da cultura, porque existe um ‘mami’, inventado pelas crianças. Espero que o ‘pami’ possa se inscrever também na cultura, como uma nova palavra, significando coisas diversas para cada um. Tenho muito orgulho da nossa família.”

A história de Joaquim Amandio e Maria Clara está documentada desde o primeiro Kamers e o primeiro Cumiotto que chegaram ao Brasil. Os retratos antigos dividem as paredes da casa com as fotografias que contam o romance de seus pais e seus dois primeiros anos de vida. Michele é quem registra a história dessa nova família. São dezenas de DVDs, centenas de fotos. Até o dia da audiência com o juiz está gravado.

Os gêmeos acordam cedo e pulam dos berços para a cama de “mami” e “pami”. Depois que todo mundo se enrosca um pouco, vão para a mesa do café, quando comem de forma surpreendente para o tamanho. E de tudo um pouco. Depois vão para a rua brincar. À tarde, na escola, Joaquim é conhecido como “conversador” e Maria Clara como “carinhosa”. Michele, Carla ou ambas vão buscá-los. Depois do banho e da mamadeira, as duas se deitam numa joaninha gigante, de pelúcia, até que cada um durma em seu respectivo berço.

No primeiro Dia dos Pais de suas vidas, a escola fez um cartaz com fotografias. Lá está “pami” em duas fotos: uma com Joaquim Amandio, a outra com Maria Clara. Não é a única mulher. Há outras que ficaram viúvas ou cujo marido se tornou ausente – e que tiveram de assumir também a função paterna para os filhos.

A história da família Cumiotto Kamers, não fosse ter duas mulheres à frente, é bem tradicional. Carla e Michele trazem novas nuances à questão. Uma delas é: por que elas não poderiam ser tradicionais? Ou, posto de outra forma, por que, pelo fato de formarem um casal de mulheres, seria imperativo que todas as decisões e arranjos fossem de vanguarda? Se assim fosse, talvez elas não tivessem se empenhado tanto para que sua família fosse reconhecida.

Na volta da escola, a família tem sua brincadeira particular: “Quem é o príncipe do castelo da ‘pami’?”, pergunta Michele. Joaquim responde: “O Mano!”. “Quem é a princesa do castelo da ‘pami’?” Maria Clara diz:“A Mana”. “Quem é a rainha do castelo da ‘pami’?” Carla e os gêmeos afirmam: “A mamãe”. “E quem é a dona do castelo?” Todos gritam, felizes: “A ‘pami’!”.

(Publicado na Revista Época em 29/09/2009)

‘Posso ser assassinada a qualquer momento. Quando eu abro uma porta, já espero receber um tiro. Tem gente que diz que sabe como é viver jurado de morte. Mas não sabe. Estar marcada para morrer é viver sem sonho, é só ter momento. É não ter mais casa nem paradeiro, é não ser mais ninguém. É dizer para quem anda contigo que é para não andar mais porque vai morrer. É marcar os amigos de morte também e depois se sentir culpada. É uma sensação tão ruim. Parece que as luzes vão se apagando, que o mundo vai ficando escuro. Nem sinto mais saudade da vida porque não acho bonito nada. É bonito, mas eu é que não acho bonito. Tenho pavor da noite desde pequena. E agora, que virei uma fugitiva, tenho de andar no escuro, pelo meio do mato. Quando durmo, só sonho com defunto. Decidi uma coisa. Quando a máfia de Castelo de Sonhos me pegar, sei que vão me torturar. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para não gritar. E não vou pedir misericórdia. Falam aqui que eu já estou morta, só falta cair. É isso. Ser jurada de morte é começar a ser assassinada ainda na vida.’

‘Posso ser assassinada a qualquer momento. Quando eu abro uma porta, já espero receber um tiro. Tem gente que diz que sabe como é viver jurado de morte. Mas não sabe. Estar marcada para morrer é viver sem sonho, é só ter momento. É não ter mais casa nem paradeiro, é não ser mais ninguém. É dizer para quem anda contigo que é para não andar mais porque vai morrer. É marcar os amigos de morte também e depois se sentir culpada. É uma sensação tão ruim. Parece que as luzes vão se apagando, que o mundo vai ficando escuro. Nem sinto mais saudade da vida porque não acho bonito nada. É bonito, mas eu é que não acho bonito. Tenho pavor da noite desde pequena. E agora, que virei uma fugitiva, tenho de andar no escuro, pelo meio do mato. Quando durmo, só sonho com defunto. Decidi uma coisa. Quando a máfia de Castelo de Sonhos me pegar, sei que vão me torturar. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para não gritar. E não vou pedir misericórdia. Falam aqui que eu já estou morta, só falta cair. É isso. Ser jurada de morte é começar a ser assassinada ainda na vida.’

Aos 70 anos, Leo Reck (foto), o fundador de Castelo de Sonhos, vive hoje a segunda fase da colonização do lugarejo aonde chegou em 1975. A convite, como diz, do governo militar, que o exortou a ‘integrar para não entregar’. Leo Reck precisa limpar a biografia para que no futuro, quando o distrito virar cidade, possa ter um busto na praça e uma história bonita para as crianças recitarem na escola em dias cívicos. A guerra entre Onça Branca, como era conhecido, e Rambo do Pará ficou para trás. ‘Cansei de recolher os corpos que Rambo deixava para enterrar. Larguei para os urubus’, conta. ‘Eu nunca matei ninguém e posso andar de cabeça erguida.’

Aos 70 anos, Leo Reck (foto), o fundador de Castelo de Sonhos, vive hoje a segunda fase da colonização do lugarejo aonde chegou em 1975. A convite, como diz, do governo militar, que o exortou a ‘integrar para não entregar’. Leo Reck precisa limpar a biografia para que no futuro, quando o distrito virar cidade, possa ter um busto na praça e uma história bonita para as crianças recitarem na escola em dias cívicos. A guerra entre Onça Branca, como era conhecido, e Rambo do Pará ficou para trás. ‘Cansei de recolher os corpos que Rambo deixava para enterrar. Larguei para os urubus’, conta. ‘Eu nunca matei ninguém e posso andar de cabeça erguida.’