Conheça o homem que se tornou o flagelo do governo ao lutar contra a maior e mais polêmica obra do PAC

Se um dia a história da construção da Hidrelétrica de Belo Monte for bem contada, o procurador da República Felício Pontes Jr. será uma espécie de herói da resistência. E um dia as histórias acabam sendo bem contadas. Nascido no Pará, com um avô canoeiro e o outro caminhoneiro, ele é também herdeiro deste duplo movimento – o dos rios que carregam homens e cargas sem ferir a floresta, o das estradas que a sangram. Felício – ou “benajoro” (chefe) – como é chamado pelos caiapós em sinal de respeito, é a principal voz no Ministério Público Federal (MPF) contra Belo Monte. Desde o início deste século, o grupo de procuradores no Pará já entrou com 11 ações contra a hidrelétrica. Felício costuma escrever seus argumentos durante as madrugadas, tempo de silêncio em que a escrita, assim como a indignação, fluem melhor. E parece estar perturbando a Norte Energia S.A. (NESA), o consórcio responsável pela construção da usina, que em maio pediu seu afastamento ao Conselho Nacional do Ministério Público, por causa do seu blog Belo Monte de Violências. Em vez de responder às dúvidas e críticas expostas no blog, que vale a pena ser lido, o consórcio preferiu calar seu autor. Não conseguiu.

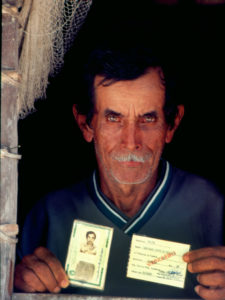

Aos 45 anos, católico, três filhos, Felício é um homem sem os maneirismos pomposos que costumam estar ligados aos que lidam com o Direito. No rosto moreno, carrega os traços de um antepassado indígena, cuja história se perdeu na cultura da família, mas permanece como registro genético e sentimental. Fez mestrado em Teoria do Estado e Direito Constitucional na PUC do Rio de Janeiro, cidade onde trabalhou como advogado para favelados e crianças de rua. Depois, tornou-se oficial do Unicef em Brasília. Mas, quando chegou a hora de escolher seguir carreira internacional ou permanecer no Brasil, fez concurso para o Ministério Público Federal e voltou para o Pará. Desde então, passa parte do expediente bem longe das salas com ar-condicionado. No calor de 40 graus que seguidamente acomete a região, ele sacoleja em voadeiras pelos rios da Amazônia, dorme em redes nas aldeias indígenas, enfrenta corredeiras e trilhas de quilombos para alcançar os povos mais invisíveis do país. Felício Pontes Jr. é um procurador que suja os sapatos na terra às vezes ensanguentada do Brasil.

Nesta luta com mais perdas do que ganhos, como são em geral as lutas que valem a pena, ele já viu tombar amigos demais. De tiro, como Dorothy Stang, com quem foi o último a falar antes de a missionária ser assassinada. E, quando não consegue se fazer escutar na burocracia de Brasília, onde os povos da floresta são vistos como um entrave ao desenvolvimento, às vezes o procurador chora por não poder levar uma resposta a quem às vezes só conta com ele para se manter vivo.

Na entrevista a seguir, Felício nos ajuda a compreender um projeto que há mais de 20 anos vem sendo combatido pelos movimentos sociais e por muita gente que hoje está no poder – e que saiu do papel justamente no governo Lula e no de sua sucessora, Dilma Rousseff. Para implantar a maior e mais polêmica obra do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), além de recursos públicos, o governo tem comprometido sua reputação internacional. Por que tanto empenho? O procurador afirma que o setor elétrico é “a caixa-preta do governo”. E nos dá algumas pistas para compreender uma das obras mais mal contadas de nossa história recente.

Ao falar no programa de conferências TEDx Ver-o-Peso, no final de agosto, Felício terminou sua palestra aplaudido de pé. Encerrou-a parafraseando Darcy Ribeiro: “Fracassei em quase tudo que fiz. Tentei defender os povos da floresta, e essas mortes mostram que não consegui. Tentei defender os rios amazônicos, e Belo Monte mostra que não consegui. Tentei defender a floresta, e o desmatamento insiste em mostrar que fracassei. Mas meus fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu”.

É uma grande frase. Mas, no caso de Belo Monte, a luta ainda não acabou. Fui até Belém do Pará para conhecer o procurador que tem enfrentado o governo federal na implantação de Belo Monte porque queria trazê-lo para esta coluna. É uma entrevista longa, como todas as publicadas neste espaço. Um bom programa para a Semana da Pátria, quando as máquinas já são cada vez mais numerosas na região da Volta Grande do Xingu e os migrantes vão chegando aos milhares nesta novela trágica, tantas vezes reprisada na Amazônia. A seguir, a história contada não por um burocrata da Justiça, mas por um homem de Justiça.

Por que você acha que, depois de seis eleições presidenciais democráticas, a visão do governo sobre a Amazônia continua tão semelhante à da ditadura militar, com a realização de grandes obras e a imposição autoritária pelo poder central?

Felício Pontes Jr. – Os efeitos da ditadura não terminam com ela. A opressão diante de qualquer discussão com a sociedade sobre como e para quem vamos gerar energia ainda é resquício da ditadura. Diz-se que o assunto é “técnico” e pronto. É como se essa palavra fosse mágica: tem o poder de afastar qualquer discussão sobre o assunto. Eu mesmo cairia nessa conversa se não tivesse, por missão profissional, de vasculhar o setor de energia elétrica do Brasil. E posso dizer hoje que esta é a caixa preta do governo. Não há nenhuma área tão fechada em si mesma como esta. Mesmo com as décadas que se passaram entre os projetos hidrelétricos mais antigos e o governo atual; mesmo que o Brasil tenha atravessado a transição entre uma ditadura para o regime democrático; mesmo que os algozes da presidenta tenham sido substituídos por ela no comando da nação; a verdade é que as práticas governamentais de construir hidrelétricas mudaram muito pouco, quase nada. O setor elétrico no fundo é dirigido pelas mesmas pessoas que estavam no comando décadas atrás. Esses burocratas descartam oportunidades de promover a eficiência energética, tão em moda na Europa e na Califórnia. Nada que traga o novo é considerado.

O que mais chama a sua atenção nesta insistência do governo em construir Belo Monte?

Felício – Há uma coisa em Belo Monte que chama muita atenção de qualquer um que tenha de lidar com o processo, com volumes e mais volumes de processos, que é a mentira do Governo. Eles fogem dos debates e, como o nosso sistema judiciário funciona mal, o sistema não propicia que quem tenha razão consiga alguma coisa neste país. Tanto é que, nas nove últimas ações, obtivemos nove liminares e todas elas foram suspensas pelo tribunal (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), em Brasília. Normalmente, quase sempre, por uma pessoa só, que é o presidente do tribunal. E com base nesta suspensão, eles vão levando a obra.

Qual é a sua hipótese sobre o fato de as liminares caírem sempre em Brasília?

Felício – Primeiro, é um distanciamento mesmo, do Judiciário. Existem dois ramos do Judiciário, muito evidentes para mim, hoje. Um é o carreirista. É aquela pessoa que faz concurso para juiz porque é um emprego que dá um dinheiro bom. Do tipo: “Vou ter uma aposentadoria tranquila”. E eu vejo quem vai para Brasília, salvo raras exceções, nesta posição de que é um emprego bom, com status e aposentadoria, e que permite chegar aos tribunais superiores, independentemente do que fará lá. E, do outro lado, são poucos os juízes, realmente, com vocação de juiz. Vocação de juiz tem aquele que enfrenta, que olha o que é justo, o que é injusto. As pessoas aqui (no Pará), de um modo geral, são aquelas que chegaram agora no Judiciário, e foram estas que concederam as decisões para a gente. Muitos deles ainda têm o espírito de mudança, do romantismo, da vocação. Mas quando isso chega às instâncias superiores, ou seja, nos mais velhos, muda tudo. E eles têm o poder de segurar, sentar em cima, e o processo não anda.

O que acontece? As pessoas vão ficando cínicas ao longo da carreira no Judiciário?

Felício – Acho que a faculdade de Direito já faz isso. Eles doutrinam a gente de uma forma que, por mais revolucionário que você entre, sai conservador. Sabe aquele negócio da manutenção do status quo? A lei é “isso” aqui. Vocês têm de defender que “isso aqui” seja feito, não importa que “isso” cause uma distorção entre ricos e pobres, e que esta distorção seja uma das maiores do mundo. Isso não tem importância, tem de defender o que está escrito. Acho que é essa a tônica, de um modo geral, que a faculdade passa para a gente. Mesmo pessoas pobres, que chegaram ao Judiciário pobres, tornam-se conservadoras no contato com o meio. E a pessoa conservadora no Brasil vai assimilar essa teoria desenvolvimentista a qualquer custo, como se isso não se voltasse contra a gente, hoje, já que estamos vivendo na “sociedade de risco”. Mas eles não conseguem enxergar isso. Então é o desenvolvimento a qualquer custo.

Você acha que as decisões dos tribunais superiores, no caso de Belo Monte, têm a intenção de agradar o governo? Ou uma outra hipótese é que seriam o reflexo da ignorância com relação à Amazônia, ao que realmente é a Amazônia?

Felício – Como são muitas decisões, eu vejo as duas coisas. Nas últimas, me parece que o objetivo principal era agradar o governo. Por mais que você tenha um distanciamento da Amazônia, por mais que você não entenda nada da Amazônia – é clara a intenção de agradar o governo. Por que agradar o governo? Porque quem nomeia estas pessoas para o STJ (Superior Tribunal de Justiça) ou o STF (Supremo Tribunal Federal) é o governo. Nas decisões anteriores, eu acho que ficou mais evidente mesmo esta coisa do distanciamento. Os caras não têm a menor idéia do que é isso aqui. Não têm a menor idéia do impacto que esta usina vai causar. O povo da floresta é invisível. De Marabá para baixo, o povo da floresta é invisível. E é muito difícil você tentar defender os interesses de quem é invisível.

Por que você acha que a Amazônia é tão invisível para o restante do país, ainda que, paradoxalmente, seja tão visível?

Felício – Isso aqui é muito diferente. Tirando a parte que virou metrópole, como Manaus e Belém, é uma visão diferente de mundo mesmo. Se você juntar os ribeirinhos, a população mais pobre da Amazônia, à população mais pobre da periferia de São Paulo, por exemplo, acho que eles não conseguiriam nem falar entre eles, de tão diferentes que são. Têm uma visão de mundo completamente diferente. Se um não puder passar um tempo grande na casa do outro, eles não vão se entender. Me lembro de uma grande liderança indígena dos Tembé, na divisa do Pará com o Amazonas. Ele disse uma vez: “Eu só fiquei na aldeia quando era pequeno. Adolescente, me trouxeram para a cidade. E eu queria saber quem era rico na cidade, que me mostrassem um rico”. Aí mostraram para ele um fazendeiro. E mostraram que na fazenda tinha cavalo, boi… E ele disse: “Mas é só isso? Ele é rico porque tem isso? Então eu sou muito mais rico do que ele!” É outra visão de mundo. E isso é extremamente difícil de ser compreendido no centro-sul do Brasil.

A resistência à Belo Monte, assim como a outros grandes projetos, em geral é confrontada com alguns mitos do senso comum, espertamente difundidos e reforçados por aqueles que querem aprovar a obra o mais rapidamente possível. Gostaria que você comentasse alguns deles. O mais popular é aquele que opõe desenvolvimento à preservação ambiental. E transforma todos aqueles que resistem em “ecochatos”.

Felício – O desenvolvimento predatório se opõe à preservação ambiental. Não enxerga o meio-ambiente como o lar, a casa, o habitat de todos os seres vivos. Mas sim como recurso econômico a ser exaurido para gerar lucro. E quase sempre lucro para poucos. É dessa visão de desenvolvimento que temos de nos livrar. Precisamos tecer outro tipo de racionalidade para lidar com o fato de que os recursos naturais de que dispomos são finitos, e que temos responsabilidade, não só com o nosso conforto, mas também com a sobrevivência das gerações futuras. A ideia de verdadeiro desenvolvimento não pode deixar de levar em consideração a preservação ambiental. Se deixar, não é desenvolvimento. Belo Monte é exemplo disso. Como a hidrelétrica não leva em conta o aspecto ambiental, a geração de energia será reduzida. Isso porque um dos efeitos da mudança climática sobre a Amazônia é a diminuição do volume de água dos rios. Outro fator é o desmatamento. No caso de Belo Monte, ele pode chegar a 5.300 quilômetros quadrados além da área inundada. Haverá a extinção de espécies ameaçadas que nunca foram estudadas. A Volta Grande do Xingu é considerada de “importância biológica extremamente alta” pelo próprio Ministério do Meio Ambiente (Portaria MMA n° 9/2007). E ela será impactada de maneira irreversível, já que haverá a redução de 80% a 90% da vazão do Xingu em 100 quilômetros de sua extensão. Hoje, ninguém tem dúvida de que a falta de floresta influenciará na vazão do rio. Portanto, trata-se de um falso projeto de desenvolvimento – ou um projeto de “desenvolvimento predatório”.

Hidrelétricas na Amazônia só podem ser consideradas limpas se estiverem falando em limpeza étnica

Já é possível medir o que este tipo de “desenvolvimento” causou à Amazônia e a todos nós?

Felício – O desenvolvimento predatório não trouxe desenvolvimento aos povos da floresta – ou trouxe um mínimo diante das perdas. Ele começou a ser implantado na época da ditadura militar – nos anos 70. Passados mais de 30 anos, já é possível medir o resultado desse modelo aqui no Pará, o locus privilegiado. O estado é o campeão em trabalho escravo e em mortes de trabalhadores do campo no Brasil. Estes são os resultados de uma política de desenvolvimento que não leva em consideração os povos da floresta. Ao contrário, nega a sua existência. Em oposição central a esse modelo está o socioambientalismo. Ele parte de um princípio básico: a articulação entre a biodiversidade e a sociodiversidade. Dito de outro modo, ele concilia desenvolvimento econômico com preservação ambiental. É concebido e voltado para os povos da floresta, que possuem centenas de anos de conhecimento sobre a forma de lidar com os recursos florestais sem o impacto suicida. O socioambientalismo possui um campo fértil no Brasil – o líder mundial em biodiversidade. Embora tenha sido estudado apenas 5% do potencial farmacológico da flora mundial, um quarto dos medicamentos usados está baseado em produtos vegetais. Veja o quanto poderíamos lucrar com eles. Imagine se tivéssemos estudado 50% apenas do potencial farmacológico das espécies florestais da Amazônia. É fácil perceber o que isso significaria em geração de emprego e renda com produtos que não sejam predatórios, como são a madeira, o gado, a soja, ou a energia. Mas nada disso é levado em consideração.

Outra ideia, amplamente difundida no caso de Belo Monte, como foi nas usinas anteriores, é a de que as hidrelétricas são energia limpa e barata. Mas você sempre contesta essa apregoada vocação das hidrelétricas…

Felício – Hidrelétricas, principalmente na Amazônia, estão muito longe de configurar energia limpa. Não só pela emissão de metano, um dos piores gases do efeito estufa, mas também pelos danos ambientais. No caso do metano, Belo Monte vai produzir quase a mesma quantidade emitida por São Paulo, a maior cidade do Brasil, segundo o INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia). Belo Monte, de forma singular, causará inundação à montante da barragem e seca à jusante. Nessa proporção, ela é inédita. Apenas essas consequências já seriam suficientes para derrubar a ideia de que hidrelétricas produzem energia limpa. E essa constatação derruba também a tese de que a energia produzida é barata. Não é. E só foi no passado porque não estavam valorados economicamente os danos ambientais e sociais. Hoje, não valorar os danos ambientais e sociais é se colocar fora do processo histórico. O MPF (Ministério Público Federal) cobra na Justiça o custo de 100 quilômetros do Xingu morto; o custo pelo desaparecimento de 270 espécies de peixes na Volta Grande, alguns que só existem lá; o custo do desmatamento para a formação dos reservatórios; o custo do desmatamento associado; o custo pela perda do lençol freático. Do ponto de vista social, temos o custo causado pelo impacto sobre indígenas e ribeirinhos, como o fim a navegação, a proliferação de mosquitos e de doenças como malária e dengue, que deverão levar à necessidade de remoção, o que é proibido pela Constituição, no caso dos indígenas. Não há nada de limpo nisso, a não ser que estejam falando de limpeza étnica.

E qual será o custo real de Belo Monte?

Felício – Isso tudo será somado em Belo Monte. A ação judicial para valorar já existe. E deve estabelecer o real custo da obra, tornando-a inviável economicamente. Ou seja, se todos os custos sociais e ambientais fossem respeitados e compensados, a usina seria inviável. É uma equação que nunca vai fechar. As hidrelétricas fornecem energia supostamente barata porque não são incluídos os custos socioambientais. Aliás, a energia eólica já deu sinais de que terá em breve o preço mais barato no Brasil. Sobre a solar, há perspectiva de que seus custos sejam reduzidos à metade em dois anos. Fruto de uma política agressiva da China, que deseja seu barateamento, e pesquisas de universidades americanas. Portanto, hidrelétricas na Amazônia são sujas e caras.

Nós, da Amazônia, estamos mais longe de Brasília do que os chineses

A ideia do risco de apagão no país também aparece com frequência. Neste caso, afirma-se que, se Belo Monte não for construída, o Brasil correria o risco de “apagão”. Também se difunde que a energia será destinada à população em geral ou aos mais pobres.

Felício – A propaganda do risco de apagão está presente desde a primeira ação judicial do MPF contra Belo Monte. Na imprensa da época, 2001, afirmava-se que, se não fosse construída Belo Monte naquela década, o Brasil entraria em colapso. Não entrou. E dificilmente entrará num futuro próximo, especialmente pela entrada da energia eólica no sistema nacional, que é maior do que o governo esperava. Todos os planos decenais erraram para mais a quantidade de energia que a nação precisa para continuar crescendo. Isso sem falar na repotencialização das usinas antigas, utilização da biomassa desperdiçada, mudança das linhas de transmissão e eficiência energética, que não existe no Brasil. Estudos da USP (Universidade de São Paulo) mostraram que o ganho de energia, ao trocar as turbinas antigas de hidrelétricas com mais de 20 ou 30 anos, seria na ordem de 10% de toda a energia gerada no Brasil. E isso sem a construção de nenhuma barragem. Só fazendo com que as já existentes se tornem mais eficientes. De outro lado, a energia gerada por Belo Monte não é destinada à população brasileira. Será destinada aos projetos de extração mineral e de indústrias eletrointensivas (siderúrgicas, por exemplo), que empresas multinacionais pretendem instalar na Amazônia. Até nisso Belo Monte é igualzinha a Tucuruí, que foi construída para atender as necessidades energéticas da Albrás – conglomerado japonês que se instalou no Pará na década de 80. Hoje (a Albrás) paga um preço ridiculamente subsidiado pela energia que custou a casa e a vida de milhares de brasileiros. Um morador do município de Pacajá, em um debate sobre Belo Monte, fez a seguinte pergunta aos funcionários governamentais presentes: “Meu município fica a 150 quilômetros da usina de Tucuruí e até hoje não chegou energia elétrica lá. Se construírem Belo Monte, estaremos a 140 quilômetros de mais uma usina. Vamos continuar sem energia?”

Outra afirmação que se faz sobre Belo Monte é de que a população atingida é pequena e o impacto ambiental mínimo.

Felício – Falar em “poucos atingidos e impacto mínimo” é desconhecer os documentos do licenciamento. Trata-se de contar com a ignorância do povo brasileiro sobre a Amazônia. É minimizar a importância dessa região e dos brasileiros que vivem nela. É minimizar o fato concreto de que as riquezas amazônicas continuam, com Belo Monte, sendo destruídas e exportadas em troca de muito pouco ou quase nada. É minimizar a área específica da Amazônia onde Belo Monte está sendo instalada, a Terra do Meio, enclave fundamental para determinar a sobrevivência da floresta para os brasileiros do futuro. É minimizar, principalmente, a importância estratégica que a Amazônia tem para o futuro do Brasil. A Volta Grande do Xingu é um ecossistema precioso e delicado. Esse patrimônio estará perdido com a construção da usina. Portanto, o impacto não é mínimo, a não ser pela ótica do esgotamento irracional dos recursos, que parece ser a ótica do governo brasileiro. A convivência dos brasileiros com a floresta nessa área, em particular, resultou no desenvolvimento de técnicas de plantio, de pesca, de preservação florestal que também constituem patrimônio das gerações futuras. Esse tipo de discurso de impacto mínimo dá a impressão incômoda de que nós, da Amazônia, estamos bem mais longe de Brasília do que os chineses. Esse discurso nos reduz a brasileiros de segunda classe.

A presidenta deveria ouvir cientistas e técnicos do seu próprio governo, em vez de repetir a propaganda da Norte Energia

Dilma Rousseff afirmou, em 9 de agosto, no programa “Conversa com a presidenta”, o seguinte: “Belo Monte será fundamental para o desenvolvimento da região e do país, e o reservatório não vai atingir nenhuma das dez terras indígenas da área. Os povos indígenas não serão removidos de suas aldeias”. O que você, que tem denunciado sistematicamente as ilegalidades de Belo Monte, tem a dizer sobre isso?

Felício – A última ação judicial do MPF contra Belo Monte prova, com documentos do governo, que os impactos sobre as etnias Arara e Juruna serão tão grandes que eles não poderão permanecer nas terras indígenas. E isso é lógico. Como os índios – pescadores e navegadores há séculos – vão continuar vivendo em um rio que não está mais lá? Eles terão que mudar as aldeias de lugar porque pelo menos 80% da vazão natural do rio será desviada. Trata-se de uma região de floresta de aluvião, que depende do alagamento sazonal para que as espécies vegetais e animais se multipliquem. Sem o alagamento, a floresta, os animais e os peixes vão morrer. Isso está dito nos pareceres técnicos do próprio Ibama também. Basta ler os documentos que estão disponíveis no site do órgão. Todas as licenças foram concedidas com base em critérios políticos vagos, ao custo da demissão de vários diretores do Ibama e em total desacordo com as conclusões dos técnicos. Por isso criou-se essa situação absurda, meio kafkiana, em que a presidente da República pode falar algo sem nenhuma base nos documentos que os próprios técnicos do governo elaboraram. A Norte Energia chegou a veicular uma propaganda nos aeroportos em que apareciam os desenhos de uns indiozinhos gordos na Volta Grande do Xingu. Mas quem acredita que haverá saúde e crianças fortes numa região que vai perder 80% da água? Melhor seria se a presidente ouvisse os cientistas das universidades e institutos brasileiros e os técnicos do seu próprio governo, em vez da propaganda do empreendedor.

O MPF e parte dos movimentos sociais têm afirmado que Belo Monte é apenas a primeira usina do Xingu. Sua implantação seria apenas uma estratégia para vencer a resistência da população e, assim que a primeira se torne fato consumado, as outras seriam implantadas. Afirmam também que as usinas são um pretexto para alcançar o verdadeiro objetivo por trás do projeto: a riqueza mineral embaixo das terras indígenas, flonas (florestas nacionais) e resex (reservas extrativistas) da região. Por que vocês afirmam isso e quais provas têm do que dizem?

Felício – Belo Monte não pode ser uma usina apenas. Não tem lógica. Mesmo sem os custos socioambientais é dinheiro demais para pouca energia. A usina não gera nada durante pelo menos quatro meses do ano. Que empreendimento se sustentaria fechado durante tanto tempo? A única lógica é fazer mais barragens rio acima para armazenar água para o período de estiagem. Em lugar do formoso Xingu, teríamos imensos lagos. O que significa água parada, proliferação de insetos, doenças. Morte. Significa também a remoção de povos indígenas, ainda que ela seja inconstitucional. O caminho para a exploração mineral dessas terras estaria aberto. O mesmo se pode dizer das unidades de conservação.

Por que você acha que, no Brasil, índios, extrativistas e quilombolas, que são populações que você escuta, conhece e com as quais trabalha, são vistos como entraves ao desenvolvimento? Que tipo de mentalidade e experiência histórica move esse olhar?

Felício – Os povos da floresta são invisíveis, ou uma abstração para o governo e para maioria dos brasileiros. Essas pessoas, sua experiência e sua maneira única de extrair da floresta o necessário, sem devastá-la, estão sendo permanentemente removidas pelo “progresso” à brasileira. São pessoas que poderiam ensinar a todos nós como o desenvolvimento humano está diretamente conectado à preservação ambiental. Porém, em vez de serem ouvidas, estão sendo expulsas. Projetos que dão certo, como os PDS (Projetos de Desenvolvimento Sustentável) Esperança, idealizados por Irmã Dorothy, ou como tantas famílias que vivem nas Reservas Extrativistas e Terras Indígenas da Amazônia, são sistematicamente ameaçadas por pistoleiros, fazendeiros, grileiros e madeireiros. Penso que todos esses ameaçados o são justamente porque representam a prova viva de que é possível aliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental e, principalmente, com redistribuição de renda. Quando o governo brasileiro propõe e executa, da forma como está executando, um projeto violento como Belo Monte, está se enfileirando ao lado daqueles que ameaçam agricultores, quilombolas, indígenas, ribeirinhos. É um projeto de uma violência simbólica, cultural, que todos nós que vivemos aqui estamos sentindo. Estamos sentindo que o nosso governo não respeita o nosso jeito de viver na Amazônia. Nosso governo acredita que o bom para o Brasil é substituir os rios da Amazônia, em torno dos quais toda nossa vida é estruturada, por barragens. Ou é ignorância – ou é má fé.

Os índios me ajudaram a quebrar tabus

Por que você quis fazer Direito?

Felício – Meus avós compreenderam que a sua geração estaria aniquilada do ponto de vista de educação. Um ficaria como caminhoneiro a vida toda, o outro como canoeiro. Mas os filhos iam estudar. Meus pais conseguiram se formar em Direito e fizeram a mesma coisa com os filhos. O interessante é que eles não queriam que eu fizesse Direito. Nunca disseram isso na minha cara, mas eu sabia que eles não estavam satisfeitos. Porque o Direito, para quem está na Amazônia e tem uma visão mais humanista, é extremamente ingrato. A história da Amazônia é uma história sangrenta, de genocídio, mesmo, da população local. O que sempre predominou aqui foi o que veio de fora. A história inteira é assim. Eles sabiam do sofrimento que é tentar fazer alguma coisa diferente. Para eles, o MPF me salvaria de tudo isso. “Agora ele está abrigado”. Mal sabiam eles que o perigo seria maior ainda.

Mas qual era o desejo que te movia?

Felício – Eu era muito ligado aos movimentos da Igreja Católica, que era quem fazia oposição à ditadura aqui na Amazônia. Naquela época, a Teologia da Libertação fervilhava. Eu fazia retiros com as comunidades de base. Estava estudando ainda, mas para eles eu era o “doutor da Capital”. Eu não conseguia chegar lá e me ver diferente do que eles eram. Era toda a história da minha família que estava ali na minha frente, mas aquelas eram pessoas que não puderam ou não tiveram a astúcia, a visão que meus avós tiveram, de botar o pessoal para estudar e sacrificar uma geração para que a outra pudesse viver melhor. Se meus avós não tivessem feito isso, eu estaria na posição invertida: estaria sentado lá e um outro falando.

Era como um espelho?

Felício – Exatamente. O meu espelho eram as comunidades. E era uma coisa que me doía muito. Em vez de me dar prazer, me dava uma angústia muito grande ver aquelas pessoas sendo espoliadas de todos os lados. Quando eles eram serviçais, por exemplo, numa empresa ou numa fazenda que surgia, os direitos trabalhistas não eram pagos. Ou era um grileiro que chegava com um papel na mão dizendo: “Olha, eu sou dono da sua terra”. “Mas como? Esta terra é do meu tataravô, passou para o meu bisavô, a gente está aqui e nunca teve documento da terra.” Mas o cara veio com um documento, e eles perdem tudo. Isso me doía muito. Por isso eu digo que foi um aprendizado doloroso, porque eu via aquilo que eu não queria ver. Aquela podia ser a minha família. E a situação era completamente injusta. Isso me moveu a fazer Direito. Isso fez com que eu dissesse: “Não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso aí”. E depois, dentro do Direito, era o Ministério Público que nascia com a Constituição de 1988. E o Ministério Público era o grande defensor da sociedade. Então é aqui que eu vou, pensei.

Por que você foi para o Sudeste do país e depois decidiu voltar para a Amazônia?

Felício – Os índios lá de Santarém dizem o seguinte: que tu podes ir num lugar pela primeira vez, mas que tu te sentes tão bem nesse lugar, tão bem, que parece que já foi muitas vezes, já conhece aquilo. Uma das teorias é que o umbigo da pessoa foi parar naquele lugar. Aqui se tem o costume de jogar o umbigo no rio quando a pessoa nasce, para alimentar os bons fluidos. Nunca perguntei, mas eu acho que meu umbigo foi parar em qualquer lugar na calha do rio Amazonas. Porque é interessante como eu me sinto bem nesses lugares. Em muitos deles eu fui a primeira autoridade pública a pisar ali.

Onde?

Felício – Em comunidades quilombolas, por exemplo, encravadas em lugares tão remotos que é preciso passar por rio, corredeira, tudo. Para mim era ótimo viajar assim. E fui a primeira pessoa com posto de autoridade a entrar nesses lugares. E é fantástico. Eu aprendi muito com eles. Com TODOS eles. E fui aprendendo a cada viagem. Veja o Xingu, com sua enorme diversidade cultural. Numa margem do rio há uma etnia que adota a poligamia. Na margem oposta há um povo que é monogâmico, com uma sociedade estratificada, com um chefe. Em outra, você não tem chefe de ninguém, cada família manda no seu nariz. Essa diversidade cultural é extremamente rica, e foi muito importante para mim porque quebrou um monte de tabus. Todos os tabus impostos durante a infância, eu fui quebrando ao conhecer essas realidades tão diversas.

Que tabus, por exemplo?

Felício – A poligamia era um. Eu tinha um preconceito muito grande, por achar que isso era impossível. Até conhecer um dos povos indígenas que tem o menor tempo de contato conosco, com a civilização da gente. São os Zo’é. Eles são fantásticos. Da Ilha do Marajó para o oeste da Amazônia é o único grupo tupi. Uma das teorias é que eles não aceitaram o contato com os portugueses e vieram fugindo. Entraram na calha do rio Amazonas e subiram o rio Trombetas. Estão lá, próximos a Guiana, Suriname. Uma única pessoa, que devia ter uns 20 e poucos anos, falava um pouco de português. Eu estava num processo de separação naquele tempo, com dois filhos. E estava lá trabalhando com essa etnia. Eles são poligâmicos no sentido de que você pode encontrar uma mulher com vários homens, ou um homem com várias mulheres. E passou a mulher deste índio que falava um pouco de português, e ela tinha o dobro da idade dele. Mas passou com três índios atrás. Aí ele falou para mim assim: “Minha mulher”. E eu disse: E esses aí? E ele respondeu: “Estes são os maridos dela”. Tu és mais um marido? “É, eu sou o quarto marido”. E então ele falou: “Mas eu vou me separar”. Como é que é? “Eu vou me separar…”. E me acendeu a luz, porque eu estava num processo de separação e, embora não fosse uma briga, o processo de separação é sempre meio traumático, doloroso. E aí ele disse assim para mim: “Eu vou me separar porque ela não me procura mais. Eu fico aqui esperando, e ela não vem à noite”. Falou assim. E como é a separação? Ele disse: “É assim: eu vou lá, olho para ela, pego a minha rede, tiro, e levo para outra maloca. Pronto. Eu já estou separado”. Aí eu disse: Pô, que legal, isso. E aí vai para onde? “Tem outras mulheres aí, e a gente vai ver com qual vai dar certo…” E tu podes ter várias mulheres? Ele disse: “Eu posso. Se eu tiver uma roça grande, eu posso ter várias mulheres”. Ele perguntou para mim assim: “E tu? Quantas mulheres tens?” Eu disse: Só uma. “Ah, então tua roça é pequena, né?”

E o que essa história mudou no seu processo pessoal de separação?

Felício – Eu voltei dessa viagem, sentei com minha ex-mulher e disse: Vamos simplificar essa coisa?

Tipo, posso pegar minha rede?

Felício – Tudo o que eu tinha em casa se resolveu em uma mochila grande. Sabe aquela mochila que eu levava para as caminhadas? Uma mochila de barraca, de camping. Tudo o que eu tinha ficou lá dentro. O processo de separação foi tão simples depois dessa viagem…

O que mais você aprendeu com os povos da floresta?

Felício – Toda vez que a gente vai até esses povos é porque está acontecendo alguma bronca muito grande, que nem a Funai deu conta. Ninguém vai lá porque está tudo bem. E sempre vou com uma ideia de argumentação jurídica e volto com outra. Porque a realidade é muito mais forte do que qualquer teoria. E ela muda a gente mesmo. Muda tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal.

Como é a sua rotina?

Felício – Eu tento estar o tempo todo em contato com eles. E toda vez que eu volto, em geral eu tenho de entrar com uma ação contra alguém. Ou contra o governo, ou contra algum fazendeiro, ou contra uma empresa mineradora. Aí eu vou estar numa sala, com um juiz na minha frente, e eu preciso convencer o juiz de que estou certo. Acho que não existe meio melhor de fazer isso do que eu relatar para ele a realidade. E isso faz uma diferença muito grande, porque, quando eu enfrentar algum procurador da União, por exemplo, defendendo o Governo, mas que nunca foi lá, que não pisou nessas áreas, ou o advogado de uma multinacional que não conhece nada da Amazônia, com um grande escritório na Avenida Paulista, um andar inteiro, então eu saio na vantagem.

Uma vantagem enorme…

Felício – Enorme. Porque o cara não se dispôs a comer carne de veado – e às vezes não tem nem o que comer. Eu sempre tento levar alguma coisinha, que a gente possa dividir e que também não agrida a cultura deles. Mas recentemente a gente acabou passando mais tempo do que devia e não tinha mais comida. Aí, o chefe da aldeia me chamou e disse: “Vamos comer aqui em casa”. Quando cheguei lá, era picadinho de tucunaré no urucum com farinha. O aspecto da comida era extraordinário, qualquer chef ia ganhar prêmio com aquela comida que estava ali. Ele conseguiu fazer um tempero do urucum e deixar o peixe vermelho. Ficou uma coisa… Olha, eu, na França não comeria tão bem.

Já vi malocas com uma arquitetura tão espetacular quanto os prédios de Paris

O que você já comeu, e em que lugares já dormiu para conhecer a realidade desses povos?

Felício – Ah, eu durmo onde eles dormem. Eu gosto mais de rede do que de cama, então isso me dá uma vantagem muito grande ao ir para esses lugares. E todos os tipos de caça que você imagina que exista, carne de veado, de paca, de tatu, tudo isso eu já comi. Algumas fizeram bem, outras nem tanto, mas eu tenho um respeito muito grande por essas culturas. Eu digo que a gente pode sair daqui e ir para os Estados Unidos, para a Europa. É tão fácil de ir e achar que é uma cultura diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Não consigo achar tanta diferença entre estar nos Estados Unidos ou na Europa, em passar 20 horas viajando e ir para um outro continente, e passar 20 horas viajando dentro de um rio, em uma canoa, para chegar a uma área destas. Isto é diferente. Isto é fantástico. Quer ver coisa diferente, não é ver a Europa. É claro que é diferente para a gente, mas é um “diferente” dentro da mesma civilização. Aqui, não, aqui a civilização é outra. A arquitetura é outra. Eu já vi malocas construídas de uma forma fantástica, com uma arquitetura fantástica, que eu olhava e ficava tão deslumbrado quanto com os prédios de Paris.

E o risco?

Felício – O risco é sempre grande. Eu confesso que, toda vez que tenho de ir para lá, tenho de enganar a minha família, principalmente meus pais, dizendo que eu não estou indo, para evitar a preocupação. Porque só vamos quando há um conflito grave. E a família sempre tem muito medo de que eu possa não voltar.

Como você vai?

Felício – Normalmente, eu vou só. Ou com um assessor… E a Polícia Federal nem sempre está disponível. Aliás, cada vez está pior. Quando tem diária, não tem gente; quando tem gente, não tem infraestrutura. E eu não posso dizer para os índios: “Olha, eu não vou porque a Polícia não tem…”, porque eu sei que o problema é grave. Quando eles chamam tem que estar lá.

Que nome os índios dão a você?

Felício – A maioria chama de “o procurador”. Nos caiapós do tronco Gê, que tem toda uma hierarquia, eles chamam “benajoro”, que significa chefe. Eu me sinto assim, com uma responsabilidade enorme quando eles dizem: “o benajoro vai falar…”

Qual foi o maior risco que você correu? Já foi ameaçado de morte?

Felício – Acho que o maior risco foi com uns madeireiros em Santarém, na época em que estava iniciando a Lei de Crimes Ambientais. Eles nunca tinham sido processados penalmente pelos estragos que tinham feito à floresta. Eu era procurador em Santarém, meu primeiro posto. E aquele foi um momento de muita tensão. Ninguém me ligou e falou: “Olha, eu vou te matar”. Mas o pessoal da Polícia Federal, que estava monitorando, veio falar comigo e disse: “Olha, eles estão armando alguma coisa. Em todas as reuniões de madeireiros que a gente conseguiu infiltração, o teu nome está lá dentro. Tu estás correndo risco”. Então foi um período muito ruim, porque eu tinha que fazer a cada dia um percurso diferente, e Santarém é uma cidade pequena. Foi um período bem difícil também porque o poder político local era apoiado por eles, e a gente não tinha apoio de ninguém. E eu era o único procurador lá.

Você sentia medo?

Felício – Sentia. Eu posso até não ter sido seguido, mas você sabe o que o medo faz com a gente. Eu não podia sair lá na cidade, não tinha vida social na cidade. Então, nos finais de semana, eu me refugiava nas comunidades ribeirinhas.

Voltei da viagem pelo Xingu chorando, de impotência

Dizem que o Xingu é um rio meio mítico, diferente dos outros. O que é o Xingu para você?

Felício – Ah, o Xingu é sagrado. Todos os rios para mim são sagrados, por conta da infância que eu tive. Acho que aquela definição da Amazônia como povo das águas é extremamente verdadeira. Não é clichê, não. A gente depende da água. E o Xingu, com essa característica de ter um monte de gente, com culturas tão diferentes, vivendo de forma pacífica e respeitosa só existe porque o rio está vivo, porque o rio existe. Se o rio morrer, vamos ter consequências diretas nessa harmonia, nessa integração dos povos da floresta, sobretudo os povos indígenas, com a água. O Xingu é realmente algo especial. Eu consigo distinguir todos os rios por onde eu passo, por onde eu trabalho. Cada um tem a sua peculiaridade. Mas o Xingu é uma coisa diferente, sabe? Não saberia dizer a você o que faz o Xingu tão especial, tão diferente em relação aos outros, que também são tão especiais, tão diferentes. Acho que só essa etnodiversidade pode explicar isso. É incrível, porque qualquer outro projeto de desenvolvimento que vem de fora para a Amazônia costuma terminar num estrago muito grande sobre a biodiversidade local. E isso não se deu no Xingu. Eu acho que as pessoas de um modo geral sabiam da importância do Xingu e do respeito que tinham que ter por ele. Quando saio um pouquinho de Altamira, para mim parece uma natureza tão selvagem como se eu estivesse a milhares de quilômetros de qualquer comunidade com telefone.

O que você sente lá?

Felício – Eu sinto uma harmonia muito grande quando chego lá no Xingu. Mas, nos últimos tempos, por conta de Belo Monte, também uma tristeza, uma fúria, algumas vezes até ódio pelo que está prestes a acontecer. Foram os índios que deram o primeiro alerta que recebi sobre a morte do Xingu – ou a morte da vida, sobretudo na Volta Grande do Xingu.

Como foi?

Felício – Uma coisa surreal. Eu estava no Paquiçamba, a aldeia dos jurunas, na Volta Grande do Xingu, e um índio apareceu trazendo um pedaço de pau que tinha uma numeração. Era uma tábua métrica, medindo a enchente e a vazante do rio. E aí a gente já sabia que não era coisa boa que vinha por aí. Isso foi entre 1999 e 2000. O Manoel Juruna começou então a fazer um relato, dizendo o que iria acontecer se fosse barrado o Xingu. E foi uma coisa que deixou todo mundo que estava participando daquela reunião extremamente triste, porque ele narrou de uma forma tão melancólica, e ao mesmo tempo tão viva, o que ia acontecer. Ele dizia assim: “Olha, quando esse rio for barrado, não vai ter água suficiente para ter peixe”. E seguia na sua lógica: “Com a diminuição da água, não vai ter peixe; não tendo peixe nem água, nós vamos ter uma praga de carapanã (mosquito)”. Eu fui lembrar isso tudo quando li o Painel dos Especialistas (vale muito a pena ler no site do Instituto Socioambiental), dez anos depois. O que os maiores especialistas do Brasil diziam sobre as consequências de Belo Monte era exatamente o que o cacique da aldeia tinha dito.

E como você se sentiu naquele momento?

Felício – Quando ele parou de falar ficou todo mundo me olhando, como quem diz: “E agora, o que nós vamos fazer?”. E eu assustado, porque, nossa, o que eu vou dizer aqui? Só faltava a palavra oficial de que era Belo Monte que o governo iria fazer. Porque já havia toda a movimentação, as voadeiras no rio, a regra métrica, tudo estava indicando que era Belo Monte. Eu disse que, a partir daquele momento, iríamos ficar em contato o tempo todo, e iríamos até o final nessa luta. Era tudo o que eu podia dizer. Eu sei que isso deve ter causado uma frustração extrema neles, porque eles queriam que o procurador da República, naquele momento, dissesse: “Nós vamos barrar Belo Monte”. Eles queriam ouvir isso, mas eu não tinha como dizer isso. Eu lembro que voltei chorando na voadeira. Eu passei a viagem inteira de volta chorando. Eu sabia da gravidade, sabia que naquele momento havia um genocídio em curso ali, se iniciando na minha frente, e sabia que eu era extremamente impotente. Ser procurador da República e nada era a mesma coisa naquela hora.

Até hoje eu me culpo pela morte de Dorothy Stang

E como é lidar com essa impotência?

Felício – Ah, é terrível. Eu tento fazer um trato com todas essas populações que eu tenho de defender judicialmente: “Eu não tenho idéia se a gente vai ganhar ou não, não há como saber disso, mas vocês podem ter certeza de que a gente vai até o final, que a gente não vai se vender”. Porque uma das características que eles tinham dos órgãos que os tinham assessorado antes era de terem se “vendido” – digo isso entre aspas, porque a Funai, por exemplo, tem uma certa limitação; ela não pode ir contra o governo porque ela é parte do governo. Então, eles viam a independência do procurador, do Ministério Público, e diziam: “Vocês não têm rabo preso com ninguém, vocês podem ir até o final”. O duro é tentar explicar que “ir até o final” não significa que a gente vá vencer. Então é extremamente angustiante. Olha, a Dorothy (Stang) morreu, e até hoje eu me culpo. Porque a Dorothy morreu porque nós não fizemos o trabalho que tinha de ser feito. As pessoas foram assentadas naquele lugar, que era terra pública, e chegou o assassino dela com um papel na mão para tirar aquelas pessoas de lá. Eu lutava na Justiça e conseguimos bloquear, conseguimos que aquele papel não fosse aceito. E ele achou que, como não conseguiu na Justiça, tinha de matar a líder do movimento para conseguir a terra. Então foram muitas perdas nesse processo todo.

E antes da Dorothy foram muitos outros…

Felício – Eu conheci o Dema (Ademir Federicci, assassinado em 2001). O Dema era a voz mais eloquente contra Belo Monte. Nunca encontrei nenhum discurso mais inflamado, mais técnico, mais forte contra Belo Monte do que o do Dema. E quando a gente começou a campanha, o Dema era o expoente, não só pelo conteúdo que ele tinha, mas pela forma com que ele expunha esse conteúdo. Sabe aquele orador nato? Um cara que não tinha estudo nenhum, assentado na Transamazônica? Era o Dema. O Dema tinha aquilo. E foi assassinado em Altamira de uma forma que até hoje não dá para acreditar. Dizem que foram duas pessoas. Entraram na casa dele e queriam roubar uma televisão, ele gritou e acabou levando tiro. E todo mundo em Altamira, naquele tempo, dormia com a janela aberta. Roubar televisão? Até hoje foi muito mal explicado, e coincidiu com aquele início do processo contra Belo Monte. Logo depois foi o Brasília (Bartolomeu Moraes da Silva, assassinado em 2002), em Castelo dos Sonhos. E depois a Dorothy (assassinada em 2005), que foi para mim a morte mais traumática de todas. Eu convivia muito com a Dorothy nos últimos cinco anos da vida dela. A gente se falava quase toda a semana. E agora o Zé Cláudio e a Maria (assassinados em maio deste ano). Na última vez em que o Zé Cláudio esteve aqui, ele me mostrou uns sabonetes e um creme que fazia de castanha do Pará. Ele disse: “Olha, Felício, o cara do meu lado estava vendendo a árvore de castanha para os madeireiros. Aí eu perguntei para ele: ‘Por quanto você vendeu a árvore?’”. Não lembro mais o valor que ele disse, mas era em torno de uns R$ 300. O Zé Cláudio disse então para ele: “R$ 300 é o lucro que eu vou ter com a venda destes produtos. E isso aqui é só de uma árvore. Só que, daqui a pouco, no ano que vem, eu vou ter de novo esse lucro de R$ 300 e você não vai ter mais como tirar esse dinheiro porque vendeu a árvore”. Eram ideias extremamente perigosas.

De certo modo, você tem a missão constitucional de defender essas pessoas. E elas morrem. Como você lida com isso?

Felício – É uma dor muito grande, porque não é só a dor da perda de alguém que é extremamente especial, mas sinto também um certo remorso. De certa forma, eu poderia ter feito mais. Por que não conseguimos convencer o Judiciário dessas coisas? Por não conseguirmos, acabamos deixando essas pessoas numa situação extremamente vulnerável.

A população da Amazônia traz uma ideia inovadora, mas o Judiciário não entende porque é conservador

Como você lida internamente com essa impotência? Porque uma coisa é dizer para essas pessoas, publicamente, que vai lutar até o fim. Outra é estar em casa sozinho, diante dos seus limites. Como você lida com isso?

Felício – É terrível. Toda vez que eu tenho um trauma desses, ou tenho uma ação dessas perdida, ou sinto o Judiciário extremamente fraco, a primeira coisa que me dá é vontade de desistir de tudo e dizer: “Eu vou parar porque eu estou me enganando, estou enganando estas pessoas, a gente não vai conseguir…”

Enganando que tem Justiça, é isso?

Felício – Exatamente. O sistema judiciário não funciona, e eu não posso dizer para as pessoas que acreditem nisso, ou usar este sistema para defender essas pessoas. Eu tive, por várias vezes, à beira de abandonar tudo. Logo depois desse primeiro momento, eu tento então me apoiar em alguma coisa do tipo: qual é o efeito prático que vai ter a minha saída desse caso? Ou qual seria o efeito prático de deixar a profissão, porque na minha cabeça vem sempre isso, que deixaria a profissão para voltar a dar aulas. Mas qual seria o impacto prático disso? Acho que, nesta hora, eu me lembro da Resistência Francesa (movimento contra a ocupação da França pela Alemanha nazista, na II Guerra Mundial) e digo assim: a gente tem de, pelo menos, mostrar para esses caras que a gente não concorda com eles. Que eles venceram a gente, mas não conseguiram nos convencer de que esse modelo deles é o modelo certo, e o nosso modelo é o errado. Pelo menos isso tem de ser repassado. É por isso que eu continuo na luta. Mas o sistema judiciário está cada vez mais conservador. E o que me dá dor é ver mesmo que nós, da Justiça, fomos ficando extremamente conservadores. Quanto mais o país está crescendo, mais conservador ele se torna.

Qual é o impacto desse conservadorismo sobre a população da Amazônia e a ideia de desenvolvimento?

Felício – É enorme. Como essa população apresenta um modelo de desenvolvimento, de sobrevivência, de melhoria da condição econômica que é inovador, é preciso estar com a mente aberta para aceitar. E este é o verdadeiro desenvolvimento, porque concilia preservação ambiental com desenvolvimento econômico. Mas não vamos encontrar isso no Judiciário. É muito mais fácil para o Judiciário entender que a Vale vai chegar e vai abrir um buracão e exportar milhares de toneladas de minério de ferro, e que esse dinheiro vai beneficiar todo mundo… Isso é mentiroso, mas é muito mais fácil de ser compreendido pelo Judiciário do que dizer: “Nós vamos fazer aqui uma indústria de biotecnologia”. Essa população, com o conhecimento que tem sobre os óleos vegetais, pode fazer extratos de rejuvenescimento, perfumes, xampus, óleos para a indústria farmacêutica, e isso pode se tornar um grande polo de desenvolvimento. Mas não é fácil fazer com que o Judiciário entenda isso.

Você foi, possivelmente, a última pessoa a falar com Dorothy Stang antes de ela ser assassinada, não?

Felício – Antes de sair para o lugar onde ela foi morta, eu liguei para ela. Ela estava saindo e tivemos uma conversa completamente diferente de todas as outras. Ela falava assim: “Olha, Felício, continua. Vocês vão ter muitos obstáculos, mas continua na luta, não desiste. Nosso povo – ela falava sempre “nosso povo” – precisa de ti aí. Não desiste disso, que no final a gente vai vencer”. Ela nunca tinha falado nada disso, mesmo nas situações mais tenebrosas que a gente passou nos últimos cinco anos da vida dela. Nesse dia ela falou. Então, eu sempre tento me lembrar disso.

Você acha que ela teve um pressentimento?

Felício – Eu acho que ela sabia. Ela tinha a exata noção de que ia morrer e foi para aquela reunião. Acho que ela sabia que a morte dela podia significar a vitória do projeto.

Mais do que a vida…

Felício – Mais do que a vida. Ela tinha a exata noção disso. Ela se entregou, ela foi mártir, mesmo. Ela sabia que ia morrer naquela hora. E eu dizia para ela não ir. E esse foi outro trauma da minha vida. Por que eu não a segurei naquela hora?

Porque ela decidiu ir…

Felício – Hoje eu concordo com você, mas eu não achava isso uns anos atrás. Eu achava que podia ter interferido e podia ter evitado essa morte. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo.

Essa história de Belo Monte já tem mais de 20 anos. Ninguém nunca poderia imaginar que justamente no governo Lula – e agora no de Dilma Rousseff – ia sair essa usina… Por que você acha que virou uma causa para este governo?

Felício – Acho que há duas coisas aqui. A primeira delas é uma coisa que o José Dirceu falou numa entrevista que li não sei onde, dizendo que o Lula é um cara conservador. O Lula é, de fato, um cara conservador. Ele não tem nada a ver com alguém que veio da base e que tem uma posição filosófica, sociológica. Não, nada disso. Ele é conservador mesmo. Nesse conservadorismo, ele vai se juntar com o que tem de mais conservador neste governo e vai assimilar que o grande desenvolvimento do país é isso mesmo: barrar todos os rios e construir. A segunda explicação que eu tenho para isso é a invisibilidade dos povos amazônicos. Acho que a invisibilidade é até maior do que isso. Não é só dos povos da Amazônia, é da Amazônia, mesmo. Houve muito dinheiro para o desenvolvimento da Amazônia. O problema é que a idéia de desenvolver a Amazônia era toda feita de Brasília para o Sul. O que desenvolveu lá é o que a gente vai desenvolver aqui. Por isso que hoje, apesar de todo o dinheiro, a gente tem um índice de desenvolvimento humano abaixo da média nacional, o que já é uma vergonha.

Você acha que a batalha para impedir Belo Monte está perdida?

Felício – Não, não. Interessante… Mesmo apanhando quase todo dia, eu não consigo perder a esperança. A hora que eu tenho para sentar e escrever essas ações, basicamente, é a madrugada. E é a hora em que eu adoro escrever. Acabo indo a madrugada inteira sem sentir que passou o tempo, de tanta esperança que tenho de que uma hora isso vai dar certo. Mas eu não acho que a solução vai estar nessas ações que a gente está escrevendo por aqui. Eu vejo o Direito, a Procuradoria, nós, aqui, como um instrumento. É do movimento social que vai partir a sensibilização, tanto do Judiciário, quanto das Cortes Internacionais, para parar Belo Monte. E eu acho que vou continuar com essa esperança até o momento de ver a barragem construída na minha frente. Enquanto ela não estiver construída, tenho esperança de reversão.

Se Belo Monte for construída, como vai ficar o Xingu? Você consegue enxergar?

Felício – Eu já até sonhei com isso.

E como foi?

Felício – Um pesadelo. Sabe o que me vem na cabeça? A parte mais pobre da periferia de Altamira, com as crianças com aquela barriga d’água na beira do reservatório. O rio vai se tornar um lago pobre ali em Altamira. E aquelas crianças na beira do lago, na beira do rio Xingu, completamente aniquiladas do ponto de vista físico, sabe? Eu via isso. E na parte jusante da barragem eu não vejo índios mais. É como se fosse um deserto. Toda aquela magnífica biodiversidade que existe, com as cachoeiras, os peixes, tudo desaparece. Como se fosse um deserto. É uma visão dantesca.

E como você acordou desse pesadelo que está prestes a se tornar bem real?

Felício – Pensando que não posso deixar que isso aconteça. Quer dizer, no que depender de mim, isso não pode acontecer. Eu vou fazer a minha parte.

(Publicado na Revista Época em 05/09/2011 e atualizado em 12/10/2011)